2024年度 大学入学

共通テスト特集

共通テスト最新情報

2024年1月に実施される大学入学共通テストに関する情報です。

このページでは、2024年1月に実施される大学入学共通テストに関する情報を提供します。

共通テスト問題&解答速報

2024年1月実施共通テストの問題&解答速報です。

地理歴史

世界史A正解

世界史B

正解

日本史A

正解

日本史B

正解

地理A

正解

地理B

正解

公民

現代社会正解

倫理

正解

政治・経済

正解

倫理,政治・経済

正解

国語

正解外国語

英語(リーディング)正解

英語(リスニング)

正解

理科(1)

物理基礎正解

化学基礎

正解

生物基礎

正解

地学基礎

正解

数学(1)

数学I正解

数学I・数学A

正解

数学(2)

数学II正解

数学II・数学B

正解

理科(2)

物理正解

化学

正解

生物

正解

地学

正解

共通テスト総評

英語(リーディング・リスニング)

国語

数学IA

数学ⅡB

物理

化学

生物

理科基礎

日本史

世界史

地理

現代社会

倫理・政治経済

共通テストの基礎知識

スケジュールや出題科目、配点などの基礎知識のほか、共通テストに万全の態勢で臨むためのアドバイスをお伝えします。

共通テスト対策は何がベスト?独学より予備校がおすすめな理由を解説

共通テスト英語 問題の傾向と対策 (リーディング・リスニング)

2025年度以降の情報

2025年度以降の大学入学共通テストの変更点と対策についてわかりやすく解説します。

2022年度から新学習指導要領がスタート!新課程による変更点と共通テストへの影響を解説

【2025年度大学入学共通テスト:理系科目】変更点・対策・科目選択のポイント

共通テストを攻略するためのポイントは?

出題のされ方が大きく変わった共通テストの傾向をご紹介

2021年度入試より、センター試験は大学入学共通テスト(以下「共通テスト」) へと変更されました。従来型の入試とは異なる様々な特徴をもつ共通テスト、攻略するためにはまずその特徴をしっかりと把握しておくことが必要です。

共通テストの傾向分析

-

英語

リーディングは、読解問題のみで構成されています。制限時間内に大量の英文を読みこなす必要があるため、高い速読力が求められます。設問は事実と意見の区別を問うものや、複数資料の情報を比較検討させるものなど、より実践的な読解力が必要な内容となっています。リスニングは難易度の高い後半の問題で音声が1度しか流れません。設問も音声を聞きながらワークシートの中身を埋めるといった並行作業が求められるため、現実のコミュニケーションに即したリスニング力を身につけておく必要があります。

国語

現代文 文章全体から要点を的確に抽出させる、複数の情報を比較検討し共通点や相違点を考えさせる、文中の表現の効果などを考えさせるような、より総合的な力が求められています。文章以外の形式の資料を利用する変化も見られます。

古文・漢文 複数の文章を比較させる・素材の文章に関する複数人の会話文を読み取らせるなどの点に新しい傾向が見られます。

-

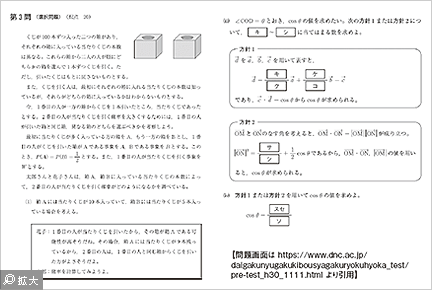

数学

-

理科

初見の現象について、文章・図表・グラフをもとに思考させる問題が複数出題されている点が、共通テスト理科の大きな特徴といえます。センター試験と同様に、幅広く基礎知識や計算力が問われる出題になっていますが、単純な解法暗記ではなく、その根本にある原理を正しく理解しようと思考してきたか、その積み重ねが鍵といえるでしょう。

-

地歴・公民

共通テストでは、知識を問う問題に加えて、様々な形式の資料の読み取りや文章読解など、考察力や読解力が必要になる問題が大幅に増えています。用語に関する知識をストレートに問うだけではなく、資料の中で事象の特徴や意義、相互の関係性などが問われます。基本的な知識をしっかりとおさえた上で、丁寧に資料や文章を読み解く力が求められます。

四谷学院なら

共通テスト対策もばっちり

共通テストにもスムーズに対応できる

「骨太な基礎力」

従来型テストから大きく様変わりした共通テスト。でも「骨太な基礎力」を徹底して鍛え上げる四谷学院ならば、心配はいっさい無用。出題形式の変化に惑わされることなく、テスト本番で100%の力を出し切ることができます。

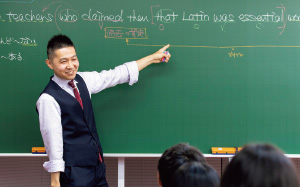

講師との対話の中で多様な視点を獲得

入試制度改革のベースとなる考え方として、「主体的・対話的で深い学び」という学力観が提示されており、前ページで実際にみてきた共通テストの新傾向もこの考え方に沿うものであると言えます。入試問題をパターンごとに切り分けて、暗記している解法を当てはめるといった入試対策はここでは通用しません。

入試制度改革のベースとなる考え方として、「主体的・対話的で深い学び」という学力観が提示されており、前ページで実際にみてきた共通テストの新傾向もこの考え方に沿うものであると言えます。入試問題をパターンごとに切り分けて、暗記している解法を当てはめるといった入試対策はここでは通用しません。

四谷学院の学習システムは生徒自らが答えを見出す過程を最も重視しています。授業においても一つの問題に対して複数の見方・解き方を積極的に紹介することで問題に対する多様な視点を育成。55段階では講師と直接答案を見ながら生徒は「自分はどう考えたのか」を話し、講師からその視点の当否や新たな視点にもとづく考え方を指導してもらうことができます。このように普段から自然な形で思考力・発想力をひろげることで、新しい学力観にもとづいた共通テストにもスムーズに対応できる力が身につきます。

55段階+授業で共通テストの出題形式にも万全の対策

四谷学院の55段階では科目ごとに共通テスト対策の実戦演習を行うことができます。55段階テスト会場で実戦のシミュレーションを行い、時間制限を意識して問題を解くことで新テストへの不安を払拭。夏冬の講習でももちろん対策授業を実施するので、それまでに学習してきた基礎力をしっかり共通テストでの得点力へと結びつけることができます。

四谷学院の55段階では科目ごとに共通テスト対策の実戦演習を行うことができます。55段階テスト会場で実戦のシミュレーションを行い、時間制限を意識して問題を解くことで新テストへの不安を払拭。夏冬の講習でももちろん対策授業を実施するので、それまでに学習してきた基礎力をしっかり共通テストでの得点力へと結びつけることができます。

重要度が増すリスニング

スマホ教材でいつでも気軽にリスニング対策を

共通テストのリスニングでは、音声を聞きながら資料を完成する問題や、ディスカッションで複数人の意見を整理・区別する問題が出題されます。単純な会話が聞き取れれば解答できる問題ばかりではないため、難易度は高いと言えます。こういった問題に短期集中型の学習で対応することは難しく、日常的にコツコツと学習を進めていく必要があります。

四谷学院にはオリジナルのスマホ教材「リスニングマスター」があるので、通学途中や食事休憩などの隙間時間を有効活用でき、ムダなくムリなくリスニング力を伸ばすことができます。

システム紹介はもちろん、受講プランの作成や教材閲覧、校舎見学などを行っています。

システム紹介はもちろん、受講プランの作成や教材閲覧、校舎見学などを行っています。

各コースの詳しい資料と合格体験記冊子を無料でお届けします。お気軽にご請求ください。

各コースの詳しい資料と合格体験記冊子を無料でお届けします。お気軽にご請求ください。