こんにちは、四谷学院の奥野です。

大学入試対策として「古文常識」は、特に難関大学を目指す受験生にとっては必須の学習事項となります。

古文は、単語や文法だけを覚えたとしても、それだけでは読み解けないというケースも少なくありません。では、読めない部分はどうするかというと、前後の文脈から推測したり、注釈を参考にしたり・・・

この時に役立つのが古文常識なのです。

古文常識について理解を深めるシリーズ!今回は、十二支の話です。十二支がわかれば、方角も、時間もわかるんですよ。

こちらも併せてチェックしてみてくださいね

「現役合格のための古文の勉強法➂~古文常識編~」

現役合格のための古文の勉強法➂~古文常識編~

こんにちは!四谷学院の岩佐です。 古文の勉強法ということで、単語編・文法編に続いて、本日は古文常識編です。 昔と今の違い みなさんは1000年前の人たちが、普段...

十二支で時間と方角がわかる

生徒

古文で「申(さる)の刻は現在の何時頃を指すか。次の中から最も適当なものを選びなさい」とかいう問題が出るじゃないですか。

先生

うん、出るね。

生徒

いちおう「ね・うし・とら・う・たつ・み…」って丸暗記したんですけれど、イマイチよく分かってなくて、さっきの問題とかも×でした…。

先生

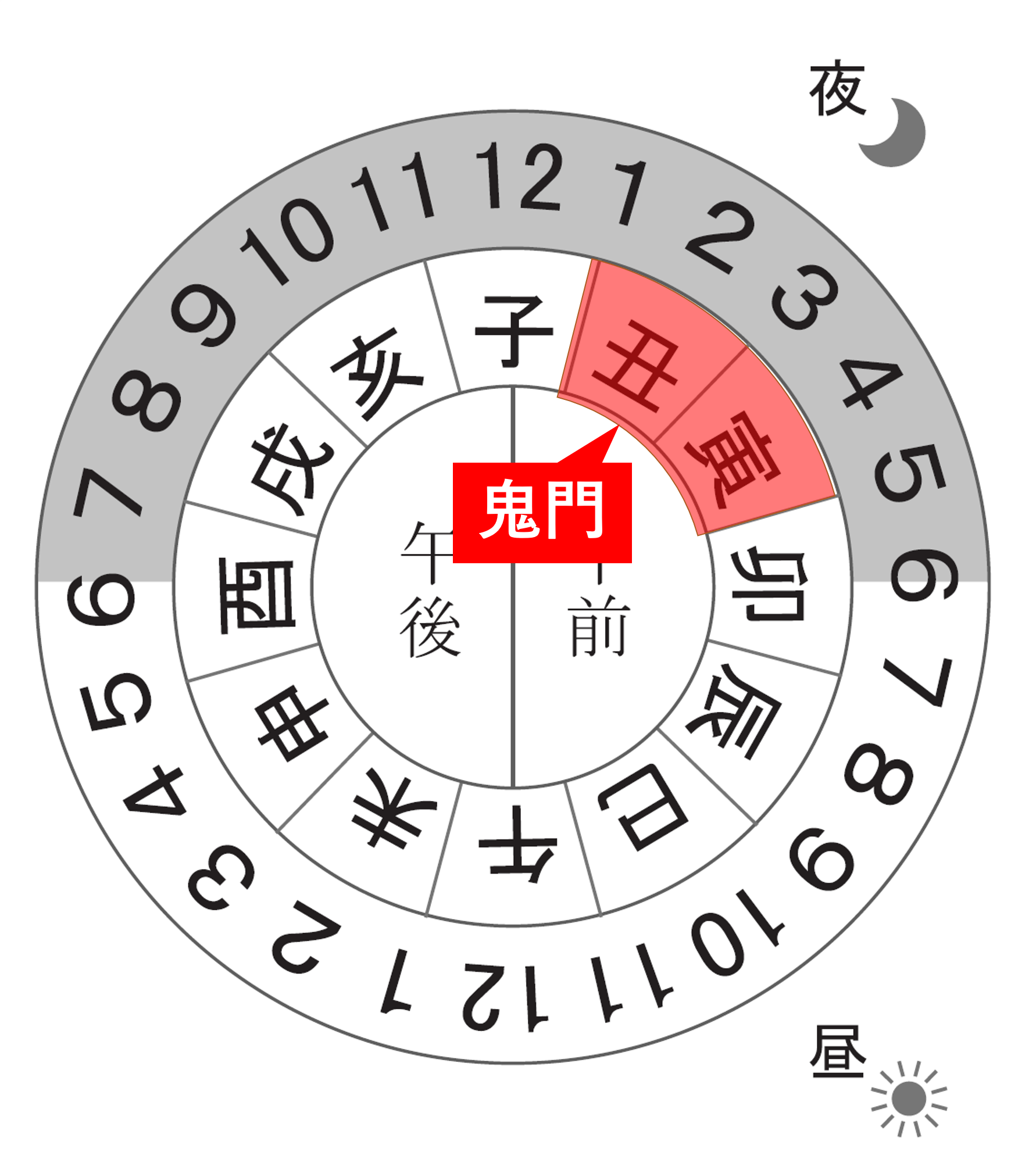

この「子・丑・寅…」というのは、神様のところに集まった動物の順番と言われているんだ。それぞれの干支は2時間単位だよ。

生徒

2時間なんすよね…。でも「丑三つ」とか言いますよね?「三つ」ってどういうことすか?

先生

2時間をね、4つにわけてるんだ。一つは30分。2時間をね4つにわけてるんだ。一つは30分。丑は午前1時から3時。

だから「丑三つ」というのは、午前2:00~2:30のことだね。

だから「丑三つ」というのは、午前2:00~2:30のことだね。

生徒

いかにも出そうな時間帯ですね。

先生

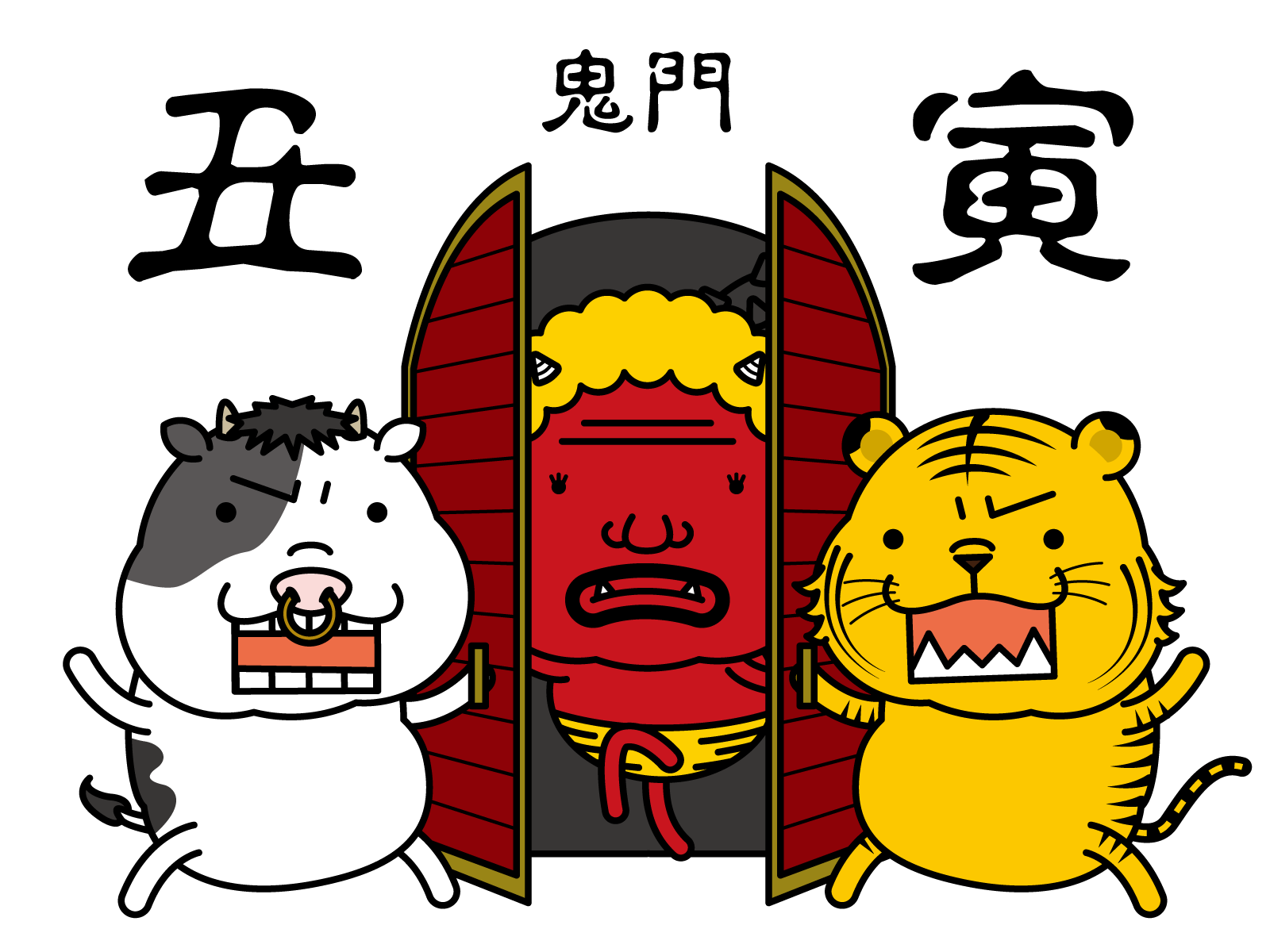

「丑三つ時」は、幽霊や化け物が出る時間と言われるけれど、方角で言うと「丑寅」(東北)に当たるんだよね。つまり鬼門。

生徒

そ、そうなんすね。でも、なんで丑寅が鬼なんすか?

先生

鬼って、丑の角を持っていて、寅柄の履き物をはいているからね。

生徒

そういうことですか。

先生

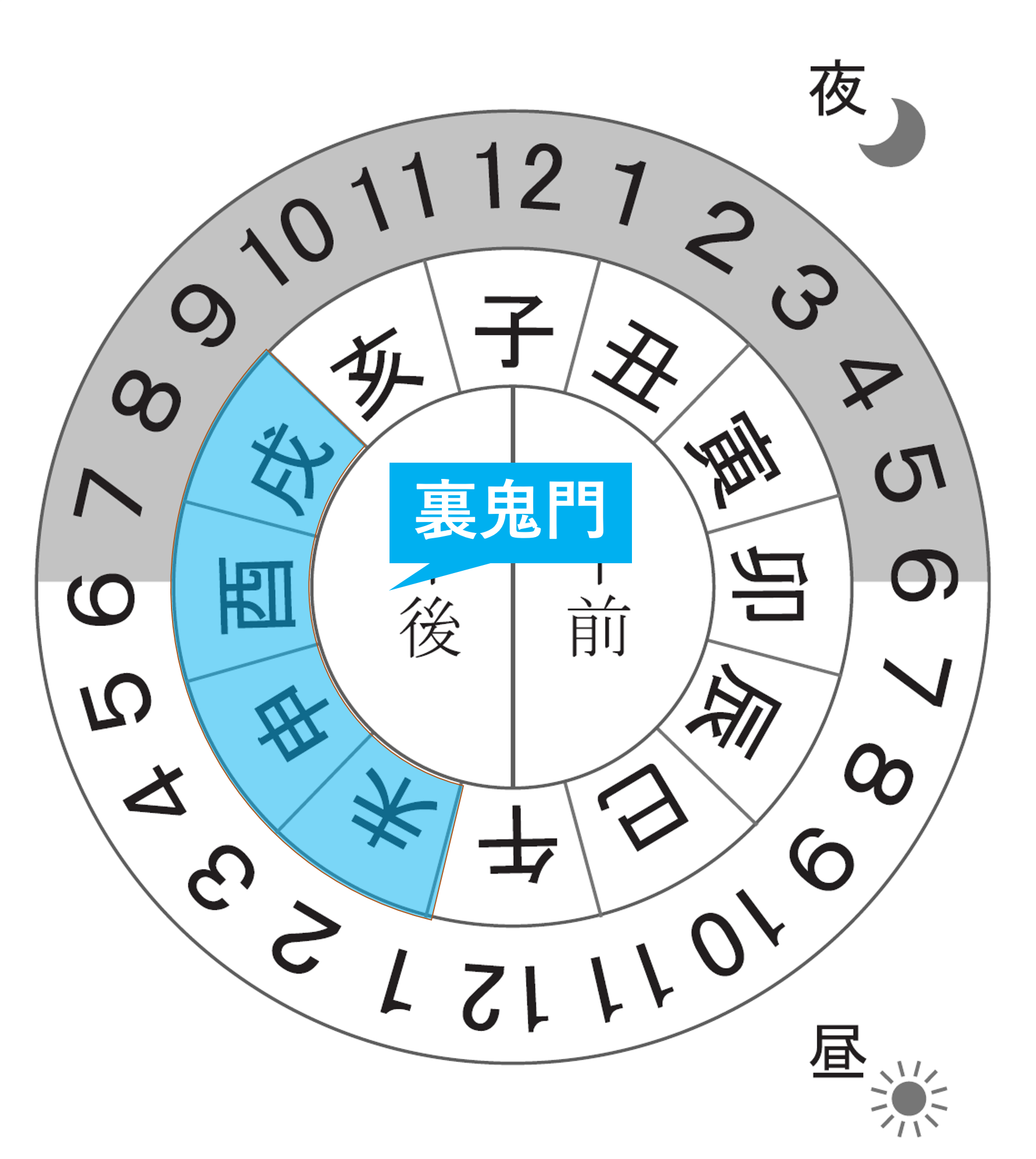

でね、その鬼を退治しに行くので、桃太郎は裏鬼門の方角に当たる「申(さる)」・「酉(とり)」・「戌(いぬ)」を連れて行ったんだよ。

生徒

おお!ほんとだ。

先生

「未(ひつじ)」はかよわい動物だからお伴には避けたんだね。

また、十二支が「申(さる)」・「酉(とり)」・「戌(いぬ)」の順番になっているのは、神様のところに行くときに「申」と「戌」が喧嘩していて(犬猿の仲)、「酉」が仲裁に入ってゴールしたからなんだって。

また、十二支が「申(さる)」・「酉(とり)」・「戌(いぬ)」の順番になっているのは、神様のところに行くときに「申」と「戌」が喧嘩していて(犬猿の仲)、「酉」が仲裁に入ってゴールしたからなんだって。

生徒

面白いですね。そういうのを聞くと、イメージが湧いて、記憶にも残りそう。

先生

この動物の中には猫がいないけれど、その理由を知ってる?

生徒

いいえ?なんでですか?

先生

猫は神様の話を聞いていなくて、後でねずみにうそ情報を教えられて、だまされちゃったからなんだよ。

つまり、…。

つまり、…。

生徒

くっ…。つまり…授業中に先生の話をちゃんと聞けってことですよね!

まとめ【大学受験の古文常識】丑三つ時って何時?十二支がわかれば入試問題が解きやすくなる!

古文の世界は現代とはまったく背景が違う時代ですから、古文常識として、当時の文化・風習をしっかり学んでいく必要があります。

今回の先生の解説のように「イメージで覚える」というのもとても大事。「おもしろい!」「なるほど!」と感じれば記憶に定着しやすくなりますね。

四谷学院では『マンガ古文常識』という教材を用意しています。思わず友達や家族に教えたくなるようなエピソードをはじめ、当時の様子をマンガで学習できるので、古文常識をイメージしやすいですよ。

主要な作品の有名場面を四谷学院がマンガ化。これさえあれば、短期間で古文世界のイメージがつかめます。情景を思い浮かべられるようになれば、古文はダンゼン読みやすくなります。入試の得点に直結する、古文常識の解説も満載。読める! そして点になる!まさに一石二鳥の一冊です。 四谷学院のオリジナル教材を見る

主要な作品の有名場面を四谷学院がマンガ化。これさえあれば、短期間で古文世界のイメージがつかめます。情景を思い浮かべられるようになれば、古文はダンゼン読みやすくなります。入試の得点に直結する、古文常識の解説も満載。読める! そして点になる!まさに一石二鳥の一冊です。 四谷学院のオリジナル教材を見る