こんにちは、四谷学院の奥野です。

大学入試対策「古文」と言えば文法に苦戦する受験生も多いでしょう。文法事項の中でも「助動詞」に苦手意識を持つ生徒は多いのですが、意外に入試でよく出るのが「助詞」なんです。

「なんとなくわかる」程度で対策を怠ってしまうと、思わぬ失点を招くことも…

と言いつつも、ほかにもたくさん覚えることもあるし、やりたいこともあるし、と後回しになりがちですが、この話を聞けば「まずい、助詞もやらなきゃ!」と思うのでは?

今回は、助詞にまつわる歴史的エピソードを紹介します。古文での助詞の重要性が実感できますよ。

古文の助詞は区別がつきにくい

生徒

古文の助詞っていろいろあって、正直よく分かりません。

「て」と「で」とか、区別つかないですよ。

「て」と「で」とか、区別つかないですよ。

先生

うん、助詞、面倒だよね。いま挙げてくれた「て」・「で」には面白い事例があるので紹介しておくね。

昔ね、武田信玄という人と、上杉謙信という人がいてね…。

昔ね、武田信玄という人と、上杉謙信という人がいてね…。

生徒

あ、日本史、得意ですよ。永遠のライバル!5回にもわたる川中島の戦いで有名っすよね!

先生

さすが! それでね、二人は文書合戦もしていてね。

生徒

初めて聞きます!

先生

ある時、武田信玄が上杉謙信に短歌を送ったんだ。

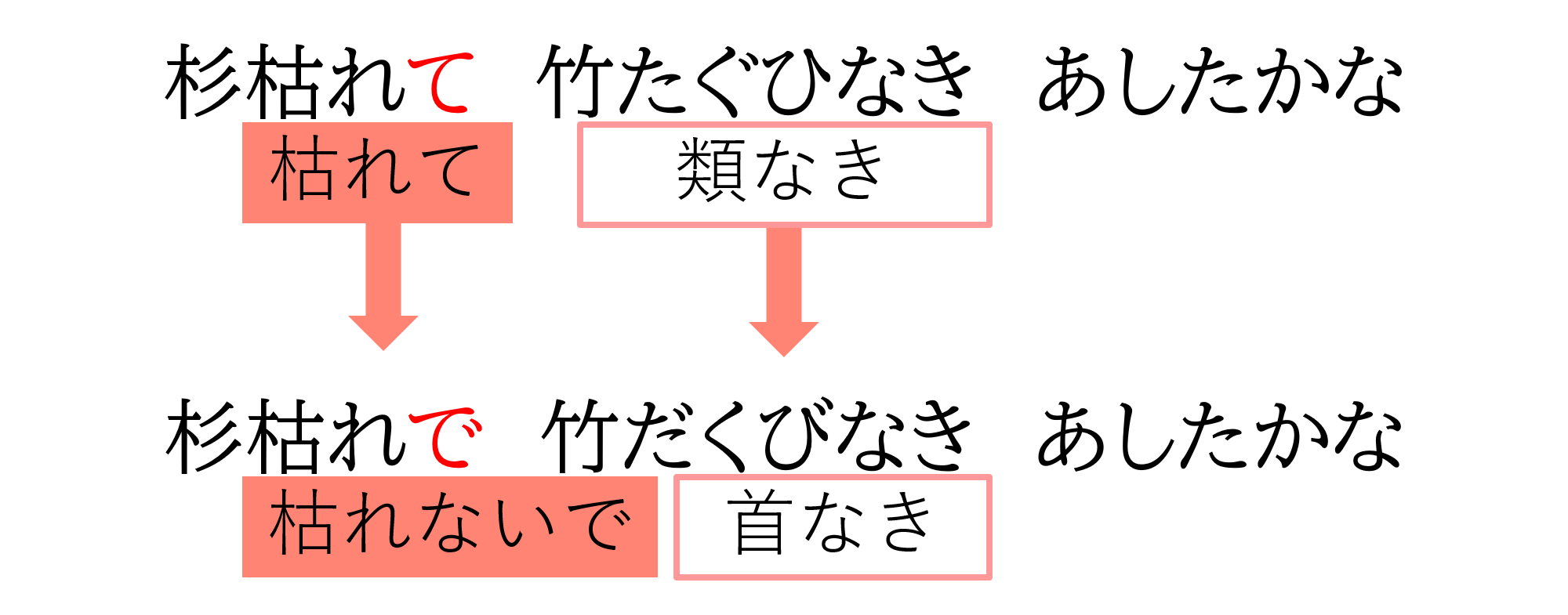

杉枯れて 竹たぐひなき あしたかな

先生

《上杉が枯れて、武田が類なき勢力をもつだろう》って意味だよ。

生徒

なるほど!「杉」=「上杉」で、「竹」=「武田」なんですね。

上杉はどう返したんですか?

上杉はどう返したんですか?

杉枯れで 竹だくびなき あしたかな

先生

《上杉は枯れないで、武田は首が無くなるだろう》って意味だよ。

生徒

あれ?武田のパクリじゃないっすか。

そのまま返しただけ?いや違うな、濁点を取ったりつけたりしただけ?

そのまま返しただけ?いや違うな、濁点を取ったりつけたりしただけ?

生徒

濁点を取ったりつけたりしただけで、意味が全然ちがうんですね。

先生

そのとおり!

ポイントは濁点をつけただけで意味が逆ということ!

つまり???

ポイントは濁点をつけただけで意味が逆ということ!

つまり???

生徒

くっ…。つまり…「て」と「で」の違いは大きい、しっかり覚えろってことっすね!

助詞とは

助詞は、必ず他の語(名詞・動詞・形容詞など)に付属して使用する、「付属語」です。また、助動詞などと異なって活用しません。つまり、助詞とは「活用しない付属語」というわけです。

実は古文の助詞は50種類以上あって、現代語にはない助詞もあれば、現代語と同じ意味だったり違っていたり、また複数の意味を持っている場合もあってなかなか複雑です。

とはいえ、入試で出される助詞は限られていますから、すべてを覚えていく必要はありません。

四谷学院の55マスターで助詞を攻略

四谷学院の教材「古典文法55マスター」では入試最頻出の助詞に絞り込み!格助詞・接続助詞・副助詞・終助詞の順番で例文を挙げながら分かりやすく解説しています。また、それぞれについて練習問題もついていますので、効率よく実戦的な文法力を身につけることができます。

さらに夏期講習で集中攻略!

四谷学院の夏期講習「古典文法特訓ゼミ 助動詞・助詞編」がおススメ。入試頻出の助詞を丁寧かつコンパクトに解説する講座です。

また、どんどん入試問題にチャレンジしてみたいという方は「古典文法特訓ゼミ 識別・敬語編が有効です。

一人で学習するよりダンゼン効果的ですよ!

また、どんどん入試問題にチャレンジしてみたいという方は「古典文法特訓ゼミ 識別・敬語編が有効です。

一人で学習するよりダンゼン効果的ですよ!