大学受験に役立つ模試はどれ?模試の種類と特徴を徹底解説

最終更新日:2022/09/26

受験生ならば、だれでも一度は模試を受けたことがあると思います。

しかし、模試にはさまざまな種類があります。それぞれの特徴を理解しないまま適当に模試を受けてしまうのは、少しもったいないことです。

そこで今回は、模試の種類と特徴をくわしく解説するとともに、模試を受ける頻度や受けたあとにやるべきことをご紹介します。

目次

模試は大きく3つに分類できる

模試は、共通テスト模試・記述模試・大学別模試の3つに大別できます。

まず、それぞれの模試の特徴をくわしく見ていきましょう。

共通テスト模試

共通テスト模試は、大学入学共通テストを想定して実施される模試です。試験時間や出題傾向、配点なども共通テストに沿った内容になっています。

全国規模で実施されるため、ほかの受験生と比較して、自分がどの程度できるのか(あるいは、できないのか)を把握するのに適しています。

共通テスト模試のおもな特徴は、以下のとおりです。

・全問選択式問題(マークシート方式)

・問題文を注意深く読まなければならない(「正しいものを選べ」あるいは「間違っているものを選べ」といった設問があるため)

・時間が足りなくなるケースが多い

・適当に答えても正解する場合があるため、実力以上の偏差値になることがある

記述模試

記述模試は、国公立大学の二次試験や私立大学の個別試験に似た形式で出題される模試です。

ただし、記述模試は実施する予備校により難易度が異なります。

また、共通テスト模試のように全範囲から網羅的に出題されるわけではないため、得意・不得意の把握にも向きません。

とはいえ、実力を試したい人・初見の問題にどれほど対応できるかを知りたい人にはおすすめです。

記述模試のおもな特徴は、以下のとおりです。

・スピードよりも思考力が要求される

・共通テスト模試より高い学力が必要な場合が多い

・難解な問題も出題されるため、平均点は低め

大学別模試

大学別模試では、各大学の出題傾向に沿った問題が出題されます。

時間配分や問題を解く順番を考える練習にもなるため、志望大学が決まっている人は積極的に受けるべきでしょう。また、受験者の母集団が限定されるため、より正確な自分の“立ち位置”が把握できます。

もっとも、大学別模試の対象となるのは旧帝大や一部の有名難関大学に限られます。実施回数も少ないため、受けるチャンスが少ないのが難点です。

大学別模試のおもな特徴は、以下のとおりです。

・ほかの模試に比べて正確に“立ち位置”が把握できる

・過去問より難易度が高めに設定されていることが多い

・予備校により、模試の頻度や対象大学が異なる

模試はどれくらい受ければいい?

次は、模試を受ける頻度です。

高校1~2年生は1シーズンにつき1回以上、3年生、既卒性は1学期は1~2回、夏に1~2回、2学期以降は月に1~2回受けるようにしましょう。

高校1~2年の時期は、まわりと大きな差がつかないように気を付けなければなりません。定期的にアウトプットの機会を設けて自分の理解力・解答力を把握するとともに、全国的に見て自分がどのレベルにいるのかを知っておきましょう。

高校3年生以上になったら、本番慣れするためにも模試を受けるべきです。模試は、学習状況を定期的にチェックする手段としても有効です。また、模試をペースメーカーとして学習目標を立てるのも良いでしょう。

ただし、模試を受けると1日がつぶれてしまいます。勉強する時間をきちんと確保するために、模試の受け過ぎには注意が必要です。

受けっぱなしはダメ!模試を受けたあとにやるべきこと

模試を受けたら、必ずその日のうちに解けなかった問題の見直しや復習をしておきましょう。疲れているとは思いますが、受けっぱなしはよくありません。解法をきちんと理解して、本番に向けて解答力を高めておきましょう。

ケアレスミスがある場合は、しっかり反省するのも大切です。大学受験では1点のミスが致命傷になることもあるため、同じミスをくり返さないようにしましょう。

そして、あらためて問題を俯瞰し、時間配分を見直すことも重要です。

模試で時間に余裕があったとしても、本番で同じように時間が足りるとは限りません。本番であわてないためにも、時間配分を見直して確実に得点できるようにしておきましょう。

模試を受けたら、予備校をフル活用しよう!

模試を受けることは、受験生が自分の立ち位置を知るために有用な手段の一つです。

しかし、受けた模試をどのように活用するかによって、その後の立ち位置が大きく変わってきます。模試を正しく活用して、本番の入試に対応できる実力を身に付けましょう。

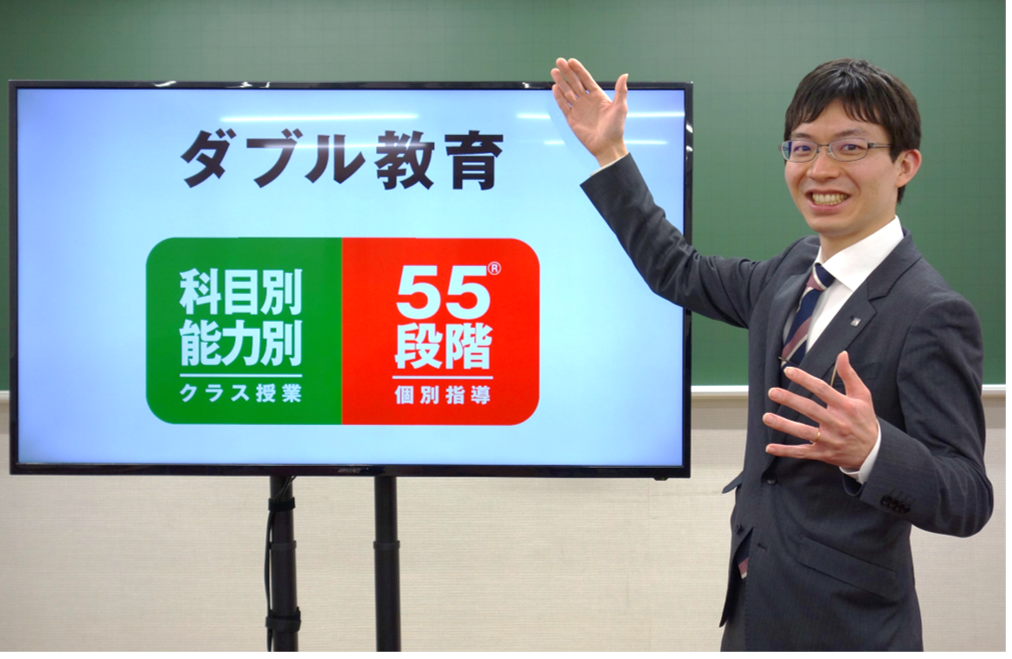

「模試の有効活用方法がわからない」という場合は、四谷学院にご相談ください。

受験コンサルタントのいる四谷学院なら、プロの目から見た的確なアドバイスが受けられます。志望校選びや過去問のデータ分析も個別対応可能です。四谷学院で、入試までにやるべきことを明確にしましょう。

大学受験合格ブログ編集部

このブログは、大学受験予備校の四谷学院の「受験コンサルタントチーム」「講師チーム」「受験指導部チーム」が担当しています。 大学受験合格ブログでは、勉強方法や学習アドバイスから、保護者の方に向けた「受験生サポート」の仕方まで幅広く、皆様のお悩みに役立つ情報を発信しています。

こんな記事も読まれています

前の記事 » 【化学】沈殿やイオンの色 どうやって覚えたらいいの?

次の記事 » 北里大学の受験対策!難易度や合格に向けての勉強法を解説

▶受験指導部チーム

▶受験指導部チーム