こんにちは!四谷学院の奥野です。

高校3年生の2学期以降になると、やはり受験生にとって大きな課題となってくるのが模試ですよね。

1学期はまだ部活があることが多いので、模試を受ける機会は少なかったのではないでしょうか。

そもそも、模試の実施数は1学期と2学期では桁違いです。

この記事では、模試を受ける回数や模試の結果、志望校を書く際のポイントや注意点について解説しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

模試の数は時期によってどのくらい変わる?

4月から6月の間に、3大予備校で実施される模試は合計で約6つほどです。

この3ヵ月間で現役生が受験するとしたら、1つか2つくらいでしょう。

しかし、7月・8月頃から模試の数が徐々に増えていき、各予備校でそれまで3ヵ月に1・2回だったものが、2学期になると1ヵ月で1・2回になります。

単純に考えると、およそ3倍ですね。

このように、模試の数は時期によって大きく変わるのです!

みんなが気になる模試の結果

模試を受けたら、結果が気になりますよね。もちろん、結果も重要ですが、模試の結果をもとに復習することのほうが重要です。

模試の結果を知るには、自己採点と成績表の2つの方法があります。

模試の自己採点

模試を受けたあと、解答冊子を受け取り、自宅へ帰ります。

解答冊子を眺めながら自己採点を行い、「○点取れた!」と喜んだり、「目標点に届かなかった・・・」と落ち込んだりすることでしょう。

マーク模試では自己採点でも点数がわかりますが、記述模試では点数が正確に割り出せないので、「どれくらいできたか」という漠然とした結果しかわかりません。

また、マーク模試も自己採点が正しいとは限らないので、100%正しいとは言い切れません。

そもそもマークが1つずつずれている……なんて恐ろしいこともあり得ます。

成績表が返却されて初めて結果がわかる

結局のところ、正確な成績は、成績表が公開されない限りわかりません。

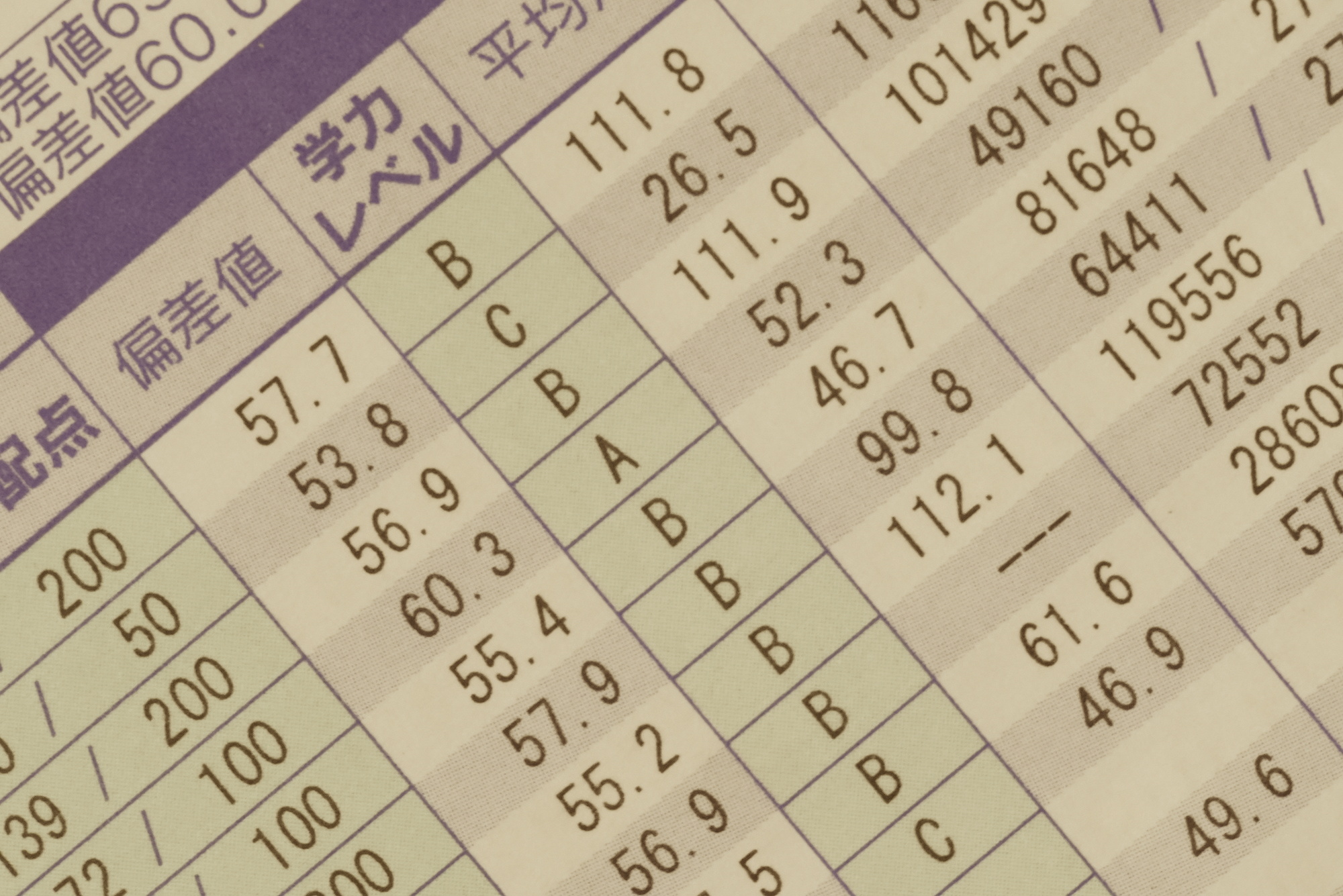

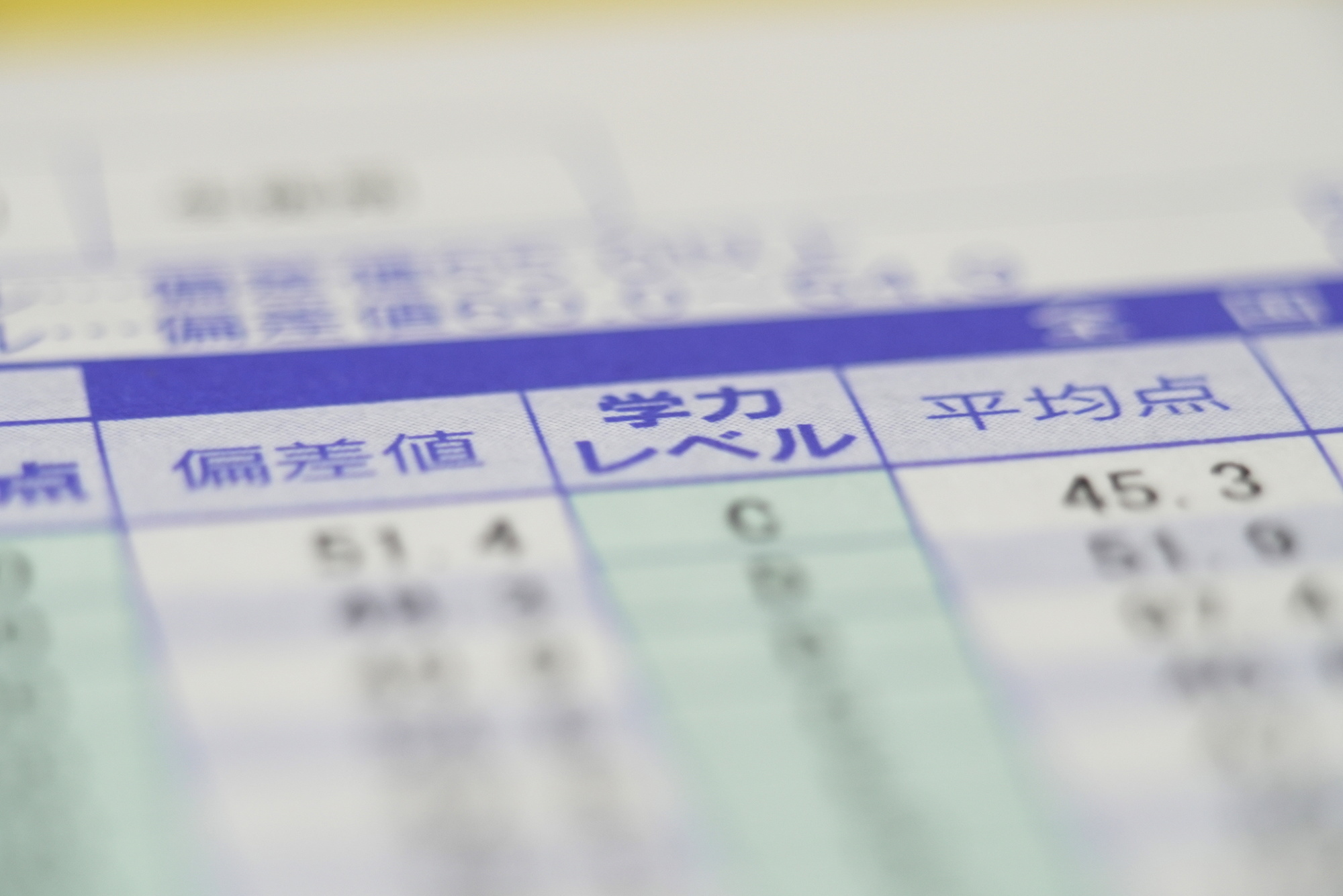

模試の成績表には、自分の点数以外に多くの情報が載っています。

・平均点

・志望校の合格可能性(判定)

・克服すべき分野 など

偏差値や平均点は、自己採点で算出できるものではありません。

なかでもみなさんが一番気にするのは、やはり判定でしょう。

「滑り止めとして考えていた大学で、とうとうA判定を取れた!」

「前回B判定だったのに、今回の模試はD判定になってしまった……」

「毎回E判定ばっかり……」

模試の判定というのは、どうしてここまで受験生を一喜一憂させるのでしょう。

一喜一憂せず、今後に向けての課題をしっかりと分析することが重要ですが、それでも気になってしまうのが模試の判定です。

模試で志望校を書く前に知っておくべきこと

気になる判定も、せっかくなら有効活用したいですよね。

しかし、志望校記入欄をあまり考えずに記入している人も多いのではないでしょうか。

志望校として、ただ気になる大学を羅列したり、なんとなく有名な大学を記入したりするのはおすすめしません。

模試の結果をその後の勉強に生かせるようなものにするには、志望校の選び方にもコツがあります。そのコツを、ここで押さえておきましょう。

第一志望を記入する

まずは、自分が一番行きたいと思う大学を書きましょう。

模試の目的は、現在の学力が志望校の合格ラインから、どの程度の位置にあるかを把握すること。

そのため、「今の自分の学力では少しレベルが高いかも……」と思う大学であっても、まずは記入してみてください。

「レベルが高い大学を書くとE判定が出てしまうのでは……」と心配になる人もいますよね。

ですが、受験までまだ期間がある1学期や2学期などの場合は特に、判定を恐れずに行きたい大学を記入しましょう。

滑り止めで受ける予定の大学を記入する

滑り止めで受ける予定の大学は、確実にA判定が出るように、第一志望の大学から偏差値が10以上低い大学を選ぶのがポイント。

「滑り止めの大学があるから、何かあっても大丈夫!」という心の余裕ができます。

また、成績表にA判定があると気分が上がり、勉強のモチベーション維持や自信にもつながるでしょう。

偏差値がワンランク上の大学を記入する

次は、第一志望よりもワンランク上の大学(第一志望の大学よりも2~3ほど偏差値の高い大学)を記入してみましょう。

なぜなら、ワンランク上の大学を受験する生徒との実力差や、ワンランク上の大学も視野に入るのかを確認できるからです。

「自分はこのくらいのレベルだ」と思い込んで、過小評価してしまうのはもったいないことです。

偏差値が高ければ高いほどよいというものではありませんが、もっと上を目指せる可能性があるかもしれません。

偏差値が少し低い大学を記入する

第一志望よりも2~6ほど偏差値が低く、B~D判定を取れそうな大学をいくつか記入するのもおすすめ。

少しずつ偏差値が異なる大学を選ぶことで、自分の実力がどのレベルで、どのような判定が出るのかをある程度細かく知ることができます。

模試で志望校を書く際に注意すること

先ほど挙げた4つのポイント以外にも、志望校を書くときに注意すべきことがあります。

受けたい大学だけを書かない

模試では、通常6~8校ほどの志望校を記入できますが、受けたい大学だけを書いてしまうと、同じレベルの大学ばかりになってしまい、すべてが似通った判定になる可能性も……。

そのため、志望校欄を記入する際は、受けたい大学をただ書き並べるのは避けましょう。

模試の当日までに記入する大学をリストアップする

学生向けの情報サイトや予備校のサイトなどを活用して気になる大学を事前に探し、記入する大学をリストアップしておきましょう。

模試当日に記入する大学を探すとなると、情報も不十分ですし、時間もかかってしまいます。

模試のリストを見てその場で決めるのではなく、データを正確に収集するためにも事前準備が大切です。

記入する大学のレベルの幅に注意する

先ほど説明したとおり、志望校の記入欄には、第一志望校と滑り止めで受ける予定の大学、ワンランク上の大学、偏差値が少し低い大学をそれぞれいくつか選んで記入しましょう。

記入する大学の偏差値に幅を持たせると、すべての判定が似通ってしまう事態を防げます。

自分の実力を把握して判定を有効活用するためにも、「レベルの幅」を意識して、記入する大学を検討してみてください。

まとめ:四谷学院で受験を成功させよう!

模試の志望校記入欄は、「レベルの幅」に注意して大学を選び記入することで、自分のレベルや志望校までの距離を知ることができます。

そして、第一志望校に合格するためには予備校選びも大切です。

四谷学院では、志望校合格を目指す生徒に向けて、科目別能力別授業と55段階個別指導を実施しています。

生徒一人ひとりのレベルに合った授業で、理解力と解答力を高めることが可能です。

また四谷学院では、進路指導や入試情報の提供なども行っています。

説明会でも詳しく説明しているので、お気軽にご参加ください。