こんにちは。四谷学院国語担当、安藤です。

今回は、早稲田大学法学部の国語の入試について解説します。早稲田法学部の国語は非常に難易度が高いのが特徴で、今回はその中から記述問題「大問4」について取り上げます。

生徒と先生のやり取りを通して、早稲田の法学部にはどんな出題傾向があり、どのように対策を進めればよいのか、早速見ていきましょう。

目次

記述問題のポイントは?

生徒

120…。

先生

どうしたんだい。数字なんかつぶやいちゃって。

生徒

あ、先生。もうすぐ入試本番で、いろいろと最終確認をしているところなんです。

先生

早稲田の法学部を受ける予定だったよね。

生徒

はい。で、なんといっても大問4の記述問題が合否のカギだと思うんです。

先生

ああ、あの180字のやつだね。

生徒

そう、そこなんですよ。最大180字なんですけど、「120字以上」とあるんです。

振れ幅が大きいな、って思って…。120字でもいけるんなら、無理して180字に近づけなくてもいいのかな、とか。

振れ幅が大きいな、って思って…。120字でもいけるんなら、無理して180字に近づけなくてもいいのかな、とか。

先生

たしかに、毎年「120字以上180字以内」という指定だ。疑問はわくよね。

じゃあ、それも含めて記述解答作成についてのポイントを最終確認しておこう。

じゃあ、それも含めて記述解答作成についてのポイントを最終確認しておこう。

生徒

はい!

記述問題「要点」の考え方

先生

まず、本文のどのあたりから解答要素を拾っていけばいいか。

生徒

全部じゃないですか?

先生

うん、まあその通りではあるんだけど、全体から満遍なく、ということもあれば、全体というほどではないが大部分を利用する、ということもあるんだ。

生徒

どちらにせよ、広く見なければいけないんですよね。

先生

そう。そこで必要なのは要約の視点だ。

生徒

ですよね~。でも、最終チェックとしてどんなことを確認すればいいんでしょう。

先生

そこで役に立ててほしいのが、以前紹介した一橋大の要約についての記事だ。

生徒

でも私、早稲田ですよ。一橋でいいんでしょうか?

先生

大丈夫。要約の重要ポイントを整理してまとめてあるから、丸々役に立つはずだ。安心して確認してみてほしい。

一橋大に合格するために対策したい!国語「要約問題」の特徴

一橋大に合格するために対策したい!国語「要約問題」の特徴

こんにちは、四谷学院の国語担当、田中です。 今回は、一橋大学の二次試験、国語の問題で特徴的な「要約問題」について、どんな対策をしていくべきなのか、詳しく見ていき...

生徒

わかりました。すぐに見てみます。

記述問題「字数」の考え方

先生

よし、そしたら字数の問題だね。結論から言えば、180字に限りなく近づけてほしい。

生徒

やっぱりそうですよね。でも、だったらなんで120字を下限にしているんでしょう。

先生

まあ真意は分からないが、推測はできる。

生徒

どんな推測ですか?

先生

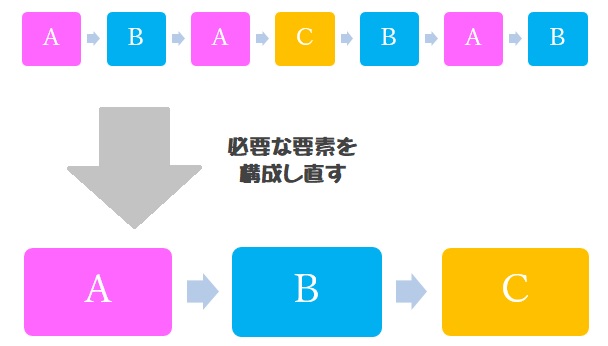

必要条件と十分条件だ。

生徒

むむむっ?

先生

つまり、最低限必要な要素をピックアップしてまとめていけば、どうしたって120字くらいにはなるだろうということだ。

生徒

なるほど~。

先生

そのうえで、それらを補うような要素や、あったらより丁寧だといえる要素を盛り込むと、十分な解答になるということだ。

生徒

ってことは、どれも等しく重要な要素だとはかぎらない、ということですね?

先生

その通り。早稲田はただでさえ、硬質で難解な文章を出しがちなので、そもそも本文の理解に時間を費やしてしまう可能性がある。

生徒

はい、そうなんです。しかも、選択肢問題だって絞り込むのが難しいんですよ~。

先生

すると当然、記述解答を作成する時間が圧迫される可能性がある。だから、必要条件を優先的にピックアップし、余裕があれば十分条件を加えていく。それが、基本戦略だ。

生徒

わかりました。でも「基本」ってことは、まだその先があるんですよね、先生。

先生

さすが察しがいいな。合格!

生徒

わーい、やったー!(棒読み)

早稲田記述対策の基本「の先」

先生

…それはさておき、基本のその先なんだが、「かみくだく」&「ふくらます」だ。

生徒

ああ、よく聞くんですけど、せっかくの最終チェックの機会だし、どういうことか念のため教えていただけますか?

先生

よし、まずは「かみくだく」。対象は2つだ。

生徒

2つ…。

先生

ひとつは、「辞書などで普通に見かけるけど、そのままでは通りにくい表現」だ。

生徒

例えば、どういうことでしょうか。

先生

そうだね、2021年度の問25を見てみよう。

本文の最後のほうにある傍線部5「喪失感それ自体が却て認識すべき世界を深く拡大し、認識の活動を一層推し進める」がどういうことなのかを説明させる設問だ。

詳しくは本文を読んでみてほしいが、直後2文は解答要素として使いたくなるのではないだろうか。実際に見てみると次のようになっている。

本文の最後のほうにある傍線部5「喪失感それ自体が却て認識すべき世界を深く拡大し、認識の活動を一層推し進める」がどういうことなのかを説明させる設問だ。

詳しくは本文を読んでみてほしいが、直後2文は解答要素として使いたくなるのではないだろうか。実際に見てみると次のようになっている。

逆説的な「衝動の地盤」がここに更めて発生する筈である。その新たな「地盤」はもはや直接的な母なる大地ではなくてむしろそれの喪失感を逆に「地盤」とし直すところの、すばらしく力動的な「地盤」なのである。出典:早稲田大学2021年度問25

先生

それぞれの単語は意味が取れるだろうが、こうして束になると何を言っているのかよくわからないよね。

生徒

はい、ほとんど意味不明です。

先生

って感じたら、誰が読んでもある程度伝わる表現に一般化することを心がけよう。

例えば、引用文のなかに4度も登場する「地盤」は、「認識の源」くらいに言い換えたほうがピンとくるだろう?

例えば、引用文のなかに4度も登場する「地盤」は、「認識の源」くらいに言い換えたほうがピンとくるだろう?

生徒

ああ、「かみくだく」って、そういうことなんですね。

先生

それから、専門用語や筆者の造語なんかもかみくだいたほうが無難だ。

生徒

というと?

先生

例えば、2019年度の問25。本文最後の傍線部5「非対称的な関係を隠蔽するということは、関係を、あるいは他者を排除することと同じである」についての問だ。さらに設問には、「関係」や「他者」を「排除」しない社会構造とコミュニケーションのあり方を、本文全体をふり返りつつ説明せよ、といった指示がある。そこでふれておきたいのが、本文序盤の次の部分だ。

対話は、言語ゲームを共有しない者との間にのみある。そして、他者とは、自分と言語ゲームを共有しない者のことでなければならない。そのような他者との関係は非対称的である。出典:早稲田大学2021年度問25

生徒

ん?「言語ゲーム」?

先生

そう。「言語ゲーム」。まさしく今の反応が語っているように、よくわからないよね。早稲田の受験生レベルなら知っていて当たり前、というほどのものでもない。

それもそのはずで、これは言語哲学者であるウィトゲンシュタインの用語なんだよ。できれば、丸写しせずにかみくだいて説明したい。「その言語を使っている者同士の暗黙の共通理解」くらいで、どうだろう。すると「あ、この受験生はわかってるな」と、採点者に感じてもらえる可能性がある。

それもそのはずで、これは言語哲学者であるウィトゲンシュタインの用語なんだよ。できれば、丸写しせずにかみくだいて説明したい。「その言語を使っている者同士の暗黙の共通理解」くらいで、どうだろう。すると「あ、この受験生はわかってるな」と、採点者に感じてもらえる可能性がある。

生徒

なるほど!

先生

さらに、「ふくらます」だ。

生徒

はい。

先生

例えば、評論文を読んでいると「内面化」なんて言葉が出てきたりする。

生徒

見かけたことあります。

先生

じゃあ、「誰が」内面化するのか、「何を」内面化するのか。こういったことを補足してあげないと、舌足らずな表現になってしまう。

しかも、読者の理解力を信用してか、はたまた怠慢からなのか、いずれにせよこれらを明示しない筆者もいたりする。それを狙ってなのかはわからないが、解答として使わざるをえない要素のなかに、こうした表現が含まれていることがある。

そのときに、主語を補おうとか目的語を付け足そう、みたいに気づけるかどうか。

しかも、読者の理解力を信用してか、はたまた怠慢からなのか、いずれにせよこれらを明示しない筆者もいたりする。それを狙ってなのかはわからないが、解答として使わざるをえない要素のなかに、こうした表現が含まれていることがある。

そのときに、主語を補おうとか目的語を付け足そう、みたいに気づけるかどうか。

生徒

ああ、それって意識していないと無理ですよね。

先生

無理だね。けど逆に言えば、意識さえしていれば、今から学力を上げることなく「ふくらます」ことができる。

生徒

たしかに!

先生

そして、このように「かみくだく」&「ふくらます」ってことをやっていくと、120字では全然足りないと思えてくる。

生徒

本当だ…。

先生

まとめるとね…。

必要条件を抽出。十分条件を盛り込む。そして、「かみくだく」&「ふくらます」。

必要条件を抽出。十分条件を盛り込む。そして、「かみくだく」&「ふくらます」。

生徒

むしろ、180字でも少ないくらいですね。

先生

そうなんだよ。ただ、本番では時間との闘いの部分が大きいから、満点を狙おうとせずに必要条件を中心に、余裕があれば十分条件に手を出す、そのうえで「かみくだく」&「ふくらます」を意識。…くらいがいちばん合格に近づける。

生徒

わかりました。方針がはっきりしました。最終調整、がんばってみます!

先生

うん!合格を祈ってるよ!!

まとめ「早稲田大法学部の国語「記述対策」非常に難易度の高い早稲田法学部の入試現代文」

今回は、非常に難易度の高い早稲田法学部の国語、記述問題の解答について解説しました。

そのほかの科目について、こちらの記事で詳しく解説していきます。合わせてチェックしてみてくださいね。

→ 早稲田の英語 入試対策 学部別の特徴と難易度を解説!

→ 早稲田大学の日本史【学部別】傾向と対策

→ 早稲田の世界史 入試対策 学部別の特徴と難易度を解説!

早稲田入試の特徴とは?試験の傾向やデータから見る受験勉強対策

「早稲田入試の特徴は?」「早稲田の受験勉強対策はどうしたらいい?」と思い悩んでいる人もいるでしょう。早稲田の入試は、高難易度であるばかりでなく、独特のクセがある...

ほかの科目の対策もチェック

早稲田大学の入試は、問題数が多く試験時間が長い傾向にあり、しかも学部によって入試内容も異なります。早稲田合格のためには出題傾向をしっかり分析して効率よく対策をしていく必要があります。

早稲田大学の科目ごと、学部ごとの入試対策について、詳しい記事がありますので、ぜひご覧ください。

早稲田大学の入試対策

四谷学院では、個別相談会を実施中です。あなたの「今」と「志望校」を踏まえて、合格するための戦略をお話しします。お気軽にお越しください。

↓↓ クリック ↓↓