大学受験の仕組みを理解して、合格のチャンスを広げましょう!

大学の受験方法は、近年大きく幅が広がりました。それにより、同じ大学やその学部・学科に、複数回のチャレンジができるようになっています。

ただし受験方法は、幅が広がることに伴い複雑化もしています。受験方法を正しく理解することは、合格のチャンスを広げるためにカギとなると言えるでしょう。

ここでは、大学受験の仕組みと受験方法、勉強方法について詳しくまとめています。

目次

大学受験の流れ

最初に、大学受験全体の流れを詳しく見ていきましょう。

| 時期 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 6月 |

| |

| 7月 |

| |

| 8月 |

| |

| 9月 |

|

|

| 11月 |

|

|

| 12月 |

| |

| 1月 |

|

|

| 2月 |

|

|

| 3月 |

|

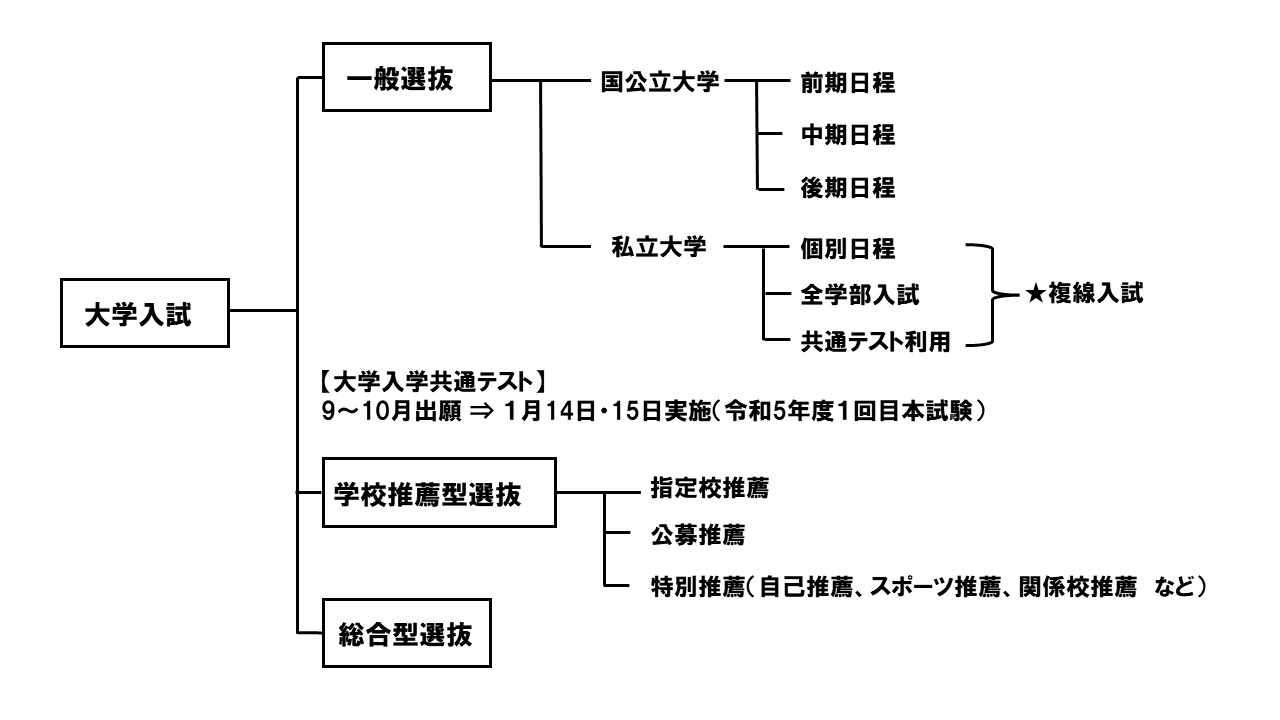

大学受験の入試方式

国公立大学の入試方式

●一般入試(大学入学共通テスト+2次試験)

国公立大学の一般入試は、大学入学共通テストと2次試験の合計点で決まります。2次試験は、前期日程・中期日程(公立大学のみ)・後期日程の組み合わせで、最大3回の受験ができます。

●学校推薦型選抜(指定校・公募)

国公立大学の学校推薦型選抜は、私立大学に比べて募集人員が少なく、成績基準も厳しくなっています。地方の国公立大学では、地域の推薦枠を設けていることもあります。

●総合型選抜(旧AO入試)

総合型選抜では、出願者の人物像を、大学が求める人物像と照らし合わせることによって合否を決めます。学業での成績に加え、部活動やボランティア活動、その他の個人的な活動の実績をアピールできます。

私立大学の入試方式

●一般選抜

私立大学の一般選抜は、3教科で行われるのが一般的です。試験科目は、理系の学部では、英語・数学・理科、文系の学部では、英語・国語に加え、地歴・公民または数学から1科目選択のパターンが多いです。

●学校推薦型選抜(指定校・公募)

私立大学の学校推薦型選抜は、受験生の個性や意欲を評価しようとするものです。学力試験は行わず、書類審査や小論文、面接で合否が決められるのが一般的です。

●総合型選抜(旧AO入試)

私立大学の総合型選抜では、その大学で学ぶことに対する意欲、目的意識の高さなどが選考において重視されます。書類審査や小論文、面接のほかに、プレゼンテーションやディスカッションを課す大学もあります。

●大学入学共通テスト利用入試

大学入学共通テスト利用入試は、共通テストの成績によって合否が決まります。個別試験は、ほとんどの大学は行いませんが、一部、行う大学もあります。

一般選抜や総合型選抜、学校推薦型選抜について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

大学入学共通テストとは

大学入学共通テストとは、各大学が大学入試センターと協同で実施する全国統一試験です。

国公立大学では、「大学入学共通テスト」と各大学が実施する「個別試験(2次試験)」を組み合わせた結果で合格者を決定するのが一般的です。したがって、国公立大学の志願者は、原則として全員が、共通テストを受験することになります。

私立大学では、各大学独自の個別試験が中心となりますが、共通テストの成績をもとに各大学で合否が決定される「大学入学共通テスト利用入試」を採用しているところも多くあります。

※ただし、新設大学等ごく一部の大学では大学入学共通テストを課さないところもあります。また、学校推薦型選抜等、一部の入試では個別試験(2次試験)は課されません。

大学入試センターでは、平成2年から令和2年にかけて「大学入試センター試験」を実施していました。ですが、先行きが予想しづらいこれからの社会において、知識量だけでなく、自ら問題や新しい価値を生み出す力が重要ということで、令和2年度でセンター試験が廃止され、翌年から大学入学共通テストに移行したという経緯があります。

共通テストとセンター試験の違いは以下の記事にまとめています。

近年の傾向を見るために、令和3年度に行なわれた第1回大学入学共通テストと、令和2年度の大学入試センター試験における志願者数・受験者数を紹介しておきましょう。

●大学入学共通テストと大学入試センター試験の志願者数・受験者数

| 令和3年度(大学入学共通テスト) | 令和2年度(大学入試センター試験) | ||

|---|---|---|---|

| 志願者数 | 現役 | 449,795 | 452,235 |

| 浪人 | 81,007 | 100,376 | |

| その他 | 4,443 | 5,088 | |

| 合計 | 535,245 | 557,699 | |

| 受験者数 | 484,114 | 527,072 | |

●令和3年度大学入学共通テスト(1月16日・17日)科目平均点などの一覧

| 受験者数 | 平均点 | |||

| 国語 (200点) | 国語 | 457,305 | 117.51 | |

| 地理歴史 (100点) | 世界史A | 1,544 | 46.14 | |

| 世界史B | 85,690 | 63.49 | ||

| 日本史A | 2,363 | 49.57 | ||

| 日本史B | 143,363 | 64.26 | ||

| 地理A | 1,952 | 59.98 | ||

| 地理B | 138,615 | 60.06 | ||

| 公民 (100点) | 現代社会 | 68,983 | 58.40 | |

| 倫理 | 19,955 | 71.96 | ||

| 政治・経済 | 45,324 | 57.03 | ||

| 倫理、政治・経済 | 42,948 | 69.26 | ||

| 数学 | 数学① (100点) | 数学I | 5,750 | 39.11 |

| 数学I・数学A | 356,493 | 57.68 | ||

| 数学② (100点) | 数学Ⅱ | 5,198 | 39.51 | |

| 数学Ⅱ・数学B | 319,697 | 59.93 | ||

| 簿記・会計 | 1,298 | 49.90 | ||

| 情報関係基礎 | 344 | 61.19 | ||

| 理科 | 理科① (50点) | 物理基礎 | 19,094 | 37.55 |

| 化学基礎 | 103,074 | 24.65 | ||

| 生物基礎 | 127,924 | 29.17 | ||

| 地学基礎 | 44,320 | 33.52 | ||

| 理科② (50点) | 物理 | 146,041 | 62.36 | |

| 化学 | 182,359 | 57.59 | ||

| 生物 | 57,878 | 72.64 | ||

| 地学 | 1,356 | 46.65 | ||

| 外国語 (100点) | 英語(リーディング) | 476,174 | 58.80 | |

| 英語(リスニング) | 474,484 | 56.16 | ||

共通テストの目的

知識偏重から脱却し、「学力の三要素」を多面的・総合的に評価する入試への転換

①知識・技能

②思考力・判断力・表現力

③主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度

大学入試センター試験と変わらない点

| 実施日程 | 1月中旬の2日間で実施 |

| 出題科目 | 30科目 |

| 出題方法 | マークシート方式が中心 ※現在はマーク式のみ、変更後は一部記述式が導入 |

主な変更点

国語

配点:マークシート方式で200点

(将来的に記述式が導入された場合、段階別(3~5段階予定)で示される成績を点数化し、国語の得点に加点する方式になる予定です。この場合、各段階につける具体的な点数は、各大学が設定し、「200点+記述式の評価」となります。)

主な変更内容

● 文章が長くなり、写真や図表などがついたものが出る

● 就業規則や著作権といった実用的な文章が出る

第1回共通テストの出題実績

● 大問数は4題で、それぞれの配点は50点でした。設問数は2つ減りましたが、マーク数は3つ増加しています

● 第1問は評論、第2問は大正初期の小説とそれに関する評論文、第3問の古文は「栄花物語」、第4問の漢文は「五言古詩」からの出題でした

● 大きな新傾向は、第1問の問5で学生の「学習の過程」に則した空欄補充問題が出たことです

数学

配点:マークシート方式で100点

(記述式問題が導入された場合、国語とは異なり、マーク問題と同じように配点され100点内に含まれる見込みです。)

主な変更内容

● 答えを出すプロセスや論理的思考が求められる

● 生活に関わりのある題材や会話文が出題される

1回共通テストの数学Ⅰの出題実績

● 令和2年度までのセンター試験と同様に大問4つの出題でした

● 問題が8ページと大幅に増加しているため、時間数も10分延びてはいるものの、多くの受験生に時間的余裕はなかったとされています

● 変更内容のとおり、会話文や陸上の短距離走に関する2次関数といった実用的な問題が出題されました(会話文は数学ⅠA・Ⅱ・ⅡBでも出題されています)

英語

配点:マークシート方式で200点

(記述式問題の導入後は、リーディングとリスニングがそれぞれ100点ずつになる見込みです。)

主な変更内容

● 生活に関係する問題が出る

● 意見が異なる複数の文章を読む問題が出る

● 複数選択問題が出る

第1回共通テストの出題実績

● 大問数は6問で、令和2年度までのセンター試験と変化はありませんでした

● これまで毎年出題されていた発音・アクセント、文法・語法、整序英作文といった基礎知識を問う問題はすべて廃止となりました

● その代わりに、読解問題のみの構成に変わっています

● 設問数・マーク数ともに減少しているものの、総語数は1200語以上も増加し、リード文もすべて英語での出題に変わりました

設問数・マーク数ともに減少しているものの、総語数は1200語以上も増加し、リード文もすべて英語での出題に変わりました

大学入学共通テスト受験までの流れ

1.受験案内を入手する

受験案内は、高校生の場合には、在学している高校で配布されるのが一般的です。高卒生は四谷学院から配布しますが、最寄りの国公立大学でも入手ができます。出願は、高校生は在学する高校で一括して行いますが、高卒生は各自で出願しなければなりません。

2.受験案内の中身を確認する

①「2教科以下受験者用払込書」成績通知希望有・無 各1部

②「3教科以上受験者用払込書」成績通知希望有・無 各1部

③「志願票[提出用]」1枚

④「出願用の封筒」(黄色)※高校生は使用しません。

⑤「受験案内」

3.成績通知のための手続き

成績通知は有料(800円)ですので、希望する場合には、検定料と一緒に料金を納付しましょう。成績の通知は、次年度の4月下旬に、書留郵便で郵送されます。

4.「検定料・成績通知手数料」を納付する

納付場所:郵便局・銀行(各「払込書」の裏面を確認のこと)

| 受験科目数 | 成績通知 | 納付金額 |

| 3教科以上 | 希望する | 18,800円 |

| 希望しない | 18,000円 | |

| 2教科以下 | 希望する | 12,800円 |

| 希望しない | 12,000円 |

<納付時の注意点>

● はじめに2教科以内の受験として出願し、あとから3教科以上の受験に変更することはできません。逆に、3教科以上で出願した人が2教科受験に変更することはできますが、その場合の返金はありません。

● お金を振り込んだら、「検定料受付証明書」に受領日付スタンプが押されていることを必ず確認しましょう。検定料受付証明書は、「志願票」に貼付して出願します。

● 「払込書」には、必ず入学志願者本人の氏名を記入します。

● 検定料を納付せずに「志願票」のみを提出しても、受理されません。

● 成績通知手数料を納付せずに、成績通知を希望することはできません。

5.「志願票」を作成する

必ず本人自筆で、黒または青のボールペンで記入します。誤って記入した場合は、誤記入部分に二重線を引き、余白部分に訂正します。修正印は必要ありません。また、修正液は使用できません。

志願票作成時、以下の内容を事前登録する必要があります。

● 受験教科

● 地理歴史、公民の受験科目数

● 理科の科目選択方法

● 数学Ⅱおよび外国語の別冊子問題の配布希望

記入漏れがないかを確認し、領収日付の入った「検定料受付証明書(「払込書」についているもの)」を所定欄に貼りつけます。

6.「志願票」を提出する

出願期間:9月下旬~10月上旬

高校生は、各高校が指定する期日までに提出します。高卒生は、10月上旬の締切日までに、大学入試センターに簡易書留郵便で郵送します。

7.「確認はがき」が送られてくる

日程:10月下旬

「志願票」が正式に受理されたら、その登録内容を確認するためのはがきが、高校生は在学している高校に、高卒生・大検合格者・高認試験合格者等は、志願票に記入した現住所に送られます。

10月下旬までにはがきが届かない場合には、必ず大学入試センターに問い合わせましょう。はがきの内容を確認し、もし誤りがあった場合や、受験教科等の訂正が必要な場合は、「住所等変更・訂正届」もしくは「登録教科等訂正届」と、「確認はがきのコピー」を、高校生は在学している高校に、高卒生・大検合格者・高認試験合格者等は、大学入試センターに直接提出することで、変更することができます。

※訂正期間終了後は、受験教科・受験科目数の変更はできません。訂正期間は例年、11月第一週目までです。令和3年度試験の訂正締め切りは、11月4日(消印有効)でした。

8.国公立大学2次試験募集要項を取り寄せる

日程:11月上旬~12月中

国公立大学は、2次試験の募集要項をこの時期に配布します。共通テストの結果によっては、受験校の変更が必要となる可能性もありますので、受験する可能性のある大学に関しては、年内に入手しておきます。

◆請求方法

2次試験の募集要項は、各国公立大学に請求し、郵送で取り寄せます。その際、郵送料のみ受験生の負担となり、募集要項そのものは原則として無料です。志望大学が近くにある場合には、直接大学に取りに行くこともできます。インターネットやテレフォンサービスなどで請求することも可能です。

9.「受験票」等が送られてくる

日程:12月上旬~中旬

「受験票」「写真票」「成績請求票」などが、高校生は在学している高校に、高卒生・大検合格者・高認試験合格者等は、出願票に記入した現住所に送られます。12月中旬を過ぎても届かない場合は、必ず大学入試センターに、再発行の申請を行いましょう。

「受験票」「写真票」に写真を貼り、自署欄に署名をし、試験の日まで保管しておきます。受験票は、2次試験や入学手続きの際にも必要になりますので、絶対に失くさないようにしましょう。万が一、失くしてしまった場合は、再発行の手続きをしなければなりません。

大学入学共通テスト本試験とその後の流れ

1.大学入学共通テスト本試験

試験場は、原則として都道府県を単位に指定されます。高校生は、原則として在学する学校の試験地区内の試験場となります。国公立大学の受験に必要な大学入学共通テスト試験の科目は、5教科7科目が主流です。

理科や地歴公民が1科目しか必要でない場合に2科目受けた人については、第1解答科目(最初に受験した科目)を採用する大学が多いため、注意が必要となります。

2.大学入学共通テスト自己採点

試験が終わると、問題冊子は持ち帰れます。そのため、あとで自己採点や見直しができるように、自分のマークした選択肢に必ず印をつけておくようにします。

高校生は、在学している高校で大学入学共通テスト自己採点会を行うことが多いでしょう。予備校でも行っているところが多いですが、高校と予備校とで同じリサーチ会社に二重に提出してしまうと、判定が出ないこともあります。予備校の自己採点会に参加する場合には、必ず、高校で利用するリサーチ会社を確かめてから参加してください。

3.2次試験出願

◆2次試験出願校決定ポイント

・自己採点の結果、合格の可能性がある

・「共通テスト:2次」の配点比率

・日程別募集人員の振り分け

・2次試験の受験科目、試験問題の特色・傾向

・過去の合格ライン

・記述模試の結果

◆出願にあたっての注意点

・「大学入学共通テストでの受験科目が出願校の入試科目の指定条件を満たしているか?」

・「出願は締切日必着か、消印有効か?」

・「2段階選抜はあるか?」

※2段階選抜とは、出願者数が予告倍率を超過した際に、大学入学共通テストの成績によって、第1段階通過者(2次試験受験者)を決定するものです。

予告した一定の点数に達した人の中から、合格者を決定するという大学もあります。

※例: 東京工業大学:外国語を英語で受験した場合は950点中600点以上を基準点とする(2020年度入試のデータ)。

4.2次試験

◆2次試験に関する注意点

国公立大学志願者は、「前期」から1校、「後期」から1校、および「中期(公立大学のみ)」から1校の合計3校までの大学・学部に出願し、受験することができます。「前期」から2校、「後期」から2校といったように選ぶことは認められません。

「前期」試験に合格し、所定の期日(3月中旬)までに入学手続きを完了した場合は、「中期」または「後期」試験を受験しても、「中期」または「後期」の大学・学部の合格者とはなりません。

「中期」と「後期」の組み合わせで受験し、2つの大学・学部に合格した時は、それぞれの発表を確認した後に、入学を希望する大学・学部を本人が決定する「事後選択制」が適用されます。

◆2次試験の傾向

主流の「前期」2次試験は、学科試験が中心となるのに対し、「後期」は必要科目数が少なく、論文や総合問題、面接などによる選考が中心です。ただし、「前期」に論文や面接の選考が中心となる場合もあります。また、「後期」2次試験が学科試験中心となる場合もあります。

5.合格発表と手続き

合格発表は、各大学・学部の掲示板、あるいはWeb上に掲示されるのが一般的です。また、希望すれば「合格者受験番号一覧表」を電子郵便で送付してくれる大学もあります。入学手続き時には「共通テスト受験票」「2次試験受験票」が両方必要となるので、失くさないように保管しましょう。

大学入試の代表的な方式の特徴・仕組み

国公立大学一般入試の仕組み

国公立大学は、大学入学共通テストの結果を見てから出願します。国公立大学の一般入試は、「2次試験」と呼ばれています。合否は、共通テストの得点と、2次試験の合計点で判定されます。前期・中期(公立大学のみ)・後期の最大3校を受験することができます。

| 前期日程 | 募集人数が多く、必要科目も多くなります。 |

| 中期日程 | 実施は一部の公立大学のみです。 |

| 後期日程 | 前期日程と比較して、募集人員も必要科目も少なくなる場合がほとんどです。 近年、後期日程を廃止して前期日程に一本化する大学が増えています。 |

※前期で入学手続きをすると、後期(中期)を受験しても合否判定対象から外されるため、前期と後期(中期)の両方に合格してから進学先を選ぶことはできません。

※前期・中期・後期はいずれも出願締切日が同じですので、前期の結果を確認してから中期や後期の出願先を決めるということはできません。

前期日程や後期日程について詳しく知りたい場合は、以下の記事が参考になります。

国公立大学 志願者数・志願倍率

| 令和2年度 | 令和3年度 | 対前年 | ||

| 志願者数 | 前期 | 243,052 | 223,122 | 8.2%減 |

| 後期 | 165,087 | 151,174 | 8.4%減 | |

| 公立大中期 | 31,426 | 26,353 | 16.1%減 | |

| 合計 | 439,565 | 400,649 | 8.6%減 | |

| 志願倍率 | 前期 | 3.0倍 | 2.8倍 | -0.2倍 |

| 後期 | 9.3倍 | 9.1倍 | -0.2倍 | |

| 公立大中期 | 13.3倍 | 11.1倍 | -2.2倍 | |

| 合計 | 4.4倍 | 4.1倍 | -0.3倍 | |

大学入学共通テスト利用私大入試の仕組み

共通テストを利用して出願できる入試方式です。入試に必要な科目は一般入試と同じ3教科型が主ですが、大学によって、科目数が多くなる場合もあります。共通テストの得点のみで合否を決める単独型と、一般入試と組み合わせて合否を決める併用型とがあります。

共通テスト利用私大入試のメリット

①各大学独自の個別試験を受けずに出願するだけで合否判定が出る

②安全校を早い段階で確保できる

③志望大学に挑戦する回数を増やすことができる

④自己採点結果をもとに合否予測ができる

複線入試(私大一般入試)の仕組み

複線入試とは、ひとつの大学が複数の選抜基準を設け、日程や受験科目などをずらして実施する入試のことです。複線入試を利用することで、異なる学部の併願だけではなく、同一の学部学科も、複数回受験することができるようになりました。

| 個別日程方式 | 学部ごとに試験日を設定して入試を実施します。 |

| 全学部日程方式 | 全ての学部が同一日程・同一問題で入試を実施します。 |

複線入試の実例(2022年度 法政大学 文学部史学科 入試)

| 方式 | 科目 | 必要科目数 | 試験日 |

| A方式Ⅰ日程 (個別日程) | 英語(100) 国語(100) 「世界史B」「日本史B」「地理B」「政治・経済」「数学Ⅰ・Ⅱ、数学A・B」の5科目から1科目選択(100) | 3教科 | 2月7日 |

| T日程 (全学部日程) | 「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ」(150) 「国語総合」「数学Ⅰ・Ⅱ、数学A・B」の2科目から1科目選択(100)) | 2教科 | 2月5日 |

| センター試験利用B方式(※) | 「英語」(リスニングテストを含む)「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目選択(100) 国語(100) 「日本史B」「世界史B」から1科目選択 (100) | 3教科 | 1月16・17日 |

| センター試験利用C方式(※) | 「英語」(リスニングテストを含む)「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目選択(200) 国語(200) 数学ⅠA(100) 数学ⅡB(100) 「世界史B」「日本史B」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」から1科目選択(100) 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」から1科目選択(100) | 5教科 6科目 |

※センター試験利用方式は、令和2年の制度廃止に伴い、以下の名称に変わっています。(令和4年9月現在)

● センター試験利用B方式 → 大学入学共通テスト利用方式入試 B方式(3教科型)

● センター試験利用C方式 → 大学入学共通テスト利用方式入試 C方式(5教科6科目型)

学校推薦型選抜・総合型選抜の仕組み

| 学校推薦型選抜 | 原則として調査書を資料とし、面接や小論文などで合否の判定をします。 | 指定校制 | 推薦される人数はかなり少なくなります。学校の成績が重視されます。 |

| 公募制 | 出願資格を満たしていれば誰でも出願できます。また、自己推薦・一芸一能などのユニーク型推薦も増加しています。 | ||

| 総合型選抜 | 学校推薦型選抜よりも早期に実施されることが多く、9月~10月が実施のピークです。 | 学力よりも本人の意欲や能力、適性を重視します。面接もあるので、大学で勉強したいことや志望理由がしっかりしている人が有利になります。 (文科省が提示する「大学入学者選抜実施要項」において23年度より学力把握措置が盛り込まれ、学力も重視される方向に進んでいます) | |

学校推薦型選抜と総合型選抜の詳細については、以下の記事も参考になります。

志望大学・受験科目の選択ポイント

次に、志望大学・受験科目を選択する際のポイントについて見ていきます。

国公立大学の受験パターン

大学入学共通テスト(マークシート方式)

| コース | 受験教科 |

| 文系 | 外国語+国語+地歴公民(2)+数学(2)+理科(1~2) |

| 理系 | 外国語+国語+地歴公民(1)+数学(2)+理科(2) |

※一部教育学部などの中には科目混合型として以下のようなパターンがあります。

※外国語+国語+地歴公民と理科から(3~4)+数学(2)

※外国語+国語+地歴公民(2)+理科と数学から(3~4) など

2次試験(記述式)

| コース | 受験教科 |

| 文系 | 英語+国語+数学ⅠAⅡB or 地歴公民 |

| 理系 | 英語+数学ⅠAⅡBⅢ+理科(1~2) |

共通テストに加えて、主要3教科を中心に2次試験が課されることが多いですが、大学によって1~2教科を課す、4教科を課すなど様々です。

私立大学の受験パターン

| コース | 受験教科 |

| 文系 | 英語+国語+地歴公民 or 数学ⅠAⅡB |

| 理系 | 英語+数学ⅠAⅡBⅢ+理科(1~2) |

※私立文系で数学選択は「経済・経営・商・心理」に多く設定されています。

※私立理系でも、数学Ⅲが不要な大学・学部もあります。

※早稲田と慶應の理工学部およびほとんどの医学部医学科では理科2科目が課されます。上智や関西大の理工学部など理科1科目方式のほか2科目を使って受験する方式を実施している大学もあります。

※医学部・歯学部・薬学部・看護医療系学部では、面接や小論文を課す大学もあります。

教科ごとの選択のポイント(志望系統別)

1.国公立文系

| 教科 | 特記事項 | |

| 英語 | 高2 | 「リスニング」:共通テストほぼ必須。2次試験では出題されるところもある。 →リスニング対策は必要 |

| 高1 | 4技能対策(「リーディング」「リスニング」「スピーキング」「ライティング」)が必須。 | |

| 数学 | 共通テストほぼ必須。一部ⅠAのみで受けられる大学もある。 2次試験では、難関大を中心に数学が課されることが多い。出題範囲はⅠAⅡBまで。 →ⅠAⅡBまでしっかり学習が必要と考えるべき | |

| 国語 | 共通テストほぼ必須。範囲は現古漢すべてとなることがほとんど。 2次試験では数学との選択というパターンもある。 →漢文まで対策が必要 | |

| 理科 | 共通テストほぼ必須。 「物理基礎・化学基礎・生物基礎・地学基礎から2科目」または「物理・化学・生物・地学から1科目」のどちらかが必要。 →基礎2科目受験が主流 | |

| 社会 | 共通テストほぼ必須。 公民を選択する場合「倫理・政経」を指定する大学がある。 2次試験は難関大では必須の場合が多い(一部2科目を課す大学もある)。 一般的には課されない or 数学/国語との選択というパターンが多い。 →日本史 or 世界史(私大用)+地理 or 倫理・政経(共通テスト用)が幅が広くなる選択 ● ※京大など科目選択に注意が必要な場合もある。 | |

2.私立文系

| 教科 | 特記事項 |

| 英語 | 「リスニング」:一般入試で課されることは少ないが、国際系や外国語学部などで一般入試でも出題される大学もある。共通テスト利用入試では必要な大学が多い。 →リスニング対策は必要 |

| 数学 | 社会との選択が可能だが、一部受けられない学部・学科がある(文学部が中心)。 女子大の文系学部では選択できない場合が多い。 →選択するならⅠAⅡBまでしっかり学習が必要 |

| 国語 | ほぼ全ての受験生に必須。漢文は文学部では必須となる大学がいくつかあるが、文学部以外では早稲田、上智、明治(法)など一部のみ。一般では現代文+古文がスタンダードだが、共通テスト利用入試では「漢文」も必須の場合が多い。 →漢文まで対策が必要 |

| 理科 | 基本的に不要。 |

| 社会 | 数学との選択が可能だが、社会受験が一般的。 一般入試では「日本史」・「世界史」・「地理」・「政治経済」から1科目選択が基本。 「地理」や「政治経済」の選択ができない大学・学部もある。 →日本史 or 世界史の選択がもっとも幅が広くなる |

3. 国公立理系

| 教科 | 特記事項 | |

| 英語 | 高2 | 「リスニング」:共通テストほぼ必須。2次試験では出題されるところもある。 →リスニング対策は必要 |

| 高1 | 4技能対策(「リーディング」「リスニング」「スピーキング」「ライティング」)が必須。 | |

| 数学 | 共通テストほぼ必須。2次試験でもほぼ必須。 2次試験出題範囲:ⅠAⅡBは必須と考える。Ⅲの有無が学部によって異なる。 看護学部 不要な場合が多い。 薬学部 国公立では必要。 農学部・理学療法などの医療系学部 必要な場合と不要な場合に分かれる。 理学部・工学部・医学部 ほぼ必須。 →数学Ⅲは必要な場合が多いが、確認が必要 | |

| 国語 | 共通テストほぼ必須。 →漢文まで対策が必要 | |

| 理科 | 共通テストほぼ必須。2次試験でもほぼ必須。物理・化学・生物から選択するのが基本。 共通テスト試験:2科目。2次試験:1科目 or 2科目が基本パターン。 | |

| 社会 | 共通テストほぼ必須。公民を選択する場合「倫理・政経」を指定する大学がある。 →地理 or 倫理・政経を選ぶのが、幅が広くなる選択(日本史・世界史は科目負担が大きいので避けたほうが無難) | |

4. 私立理系

| 教科 | 特記事項 |

| 英語 | 「リスニング」:一般選抜では基本的に不要。共通テスト利用入試ではほぼ必須。 →リスニング対策は必要と考えるべき |

| 数学 | ほぼ必須だが、看護系などでは不要な場合もある。 出題範囲は学部によって異なるので、注意が必要。 看護学部 ⅠAのみが主流、Ⅰのみの場合やⅠAⅡBまで必要な場合もある。 薬学部・農学部・医療系学部 基本的にⅠAⅡBまで(一部の薬でⅢも必要)。 理学部・工学部・医学部 ⅠAⅡBⅢまで必要な場合が一般的。 →数学Ⅲは受験で使うのか確認が必要 |

| 国語 | 基本的に不要だが、看護・栄養系では必要となる場合がある。 選択する場合は、現代文のみでの受験が多い。漢文はほとんどの場合不要。 |

| 理科 | ほぼ必須。一部情報系の学科では不要なケースもある。 物理・化学・生物から1科目が基本だが、医学部・早慶の理工系学部などでは2科目必要。 栄養系・看護医療系の学部:「化学基礎」や「生物基礎」で受験できる大学もあり、要確認。 |

| 社会 | 基本的に不要。 |