一橋大学は、国内最難関大学の一つで、商学部など文系学部4学部を擁している国立大学です。

「一橋大の受験対策はどうしたら?」「難易度や合格に向けての勉強法が知りたい」

という人は多いでしょう。

一橋大に合格するためには、基礎を深く理解すること、および記述力を高めることが重要です。

この記事では、一橋大の入試問題で問われる能力、入学試験の概要、および一橋大に合格するための勉強方法についてご紹介します。

※本記事に記載されている情報は2022年5月31日現在のものです。最新の情報は大学公式ホームページにて必ずご確認ください。

一橋大の入試問題で問われる能力

一橋大の入試問題では、どのような能力が問われるのでしょうか? 最初に、一橋大はどのような人材(学生)を望んでいるのか、一橋大入試の特徴、各科目の試験問題の特徴、および一橋大入試の難易度について見ていきましょう。

一橋大はどんな人材(学生)を望んでいるのか

一橋大の各学部が望んでいる人材(学生)は、アドミッション・ポリシーによれば以下のとおりです。

商学部

商学部における学習を効果的に進めるためには、社会全般に対して高い関心を有していることが重要です。このことは、自ら課題を見つけ、主体的に学んでいくことの意欲の源泉になるからです。また、応用社会科学を深く理解し、現実の現象を分析するためには、高度な数理的・論理的能力が必要となります。さらに、国際社会で活躍するためには、外国語によるコミュニケーション能力だけでなく、一般的な言語能力が不可欠です。

経済学部

経済学とその関連分野における専門的な知見と,豊かな教養に支えられた幅広い視野を持ち,的確な現実感覚と創造性を備え,自ら考える力を持って課題の発見と解決に努め,日本語と英語の両方で優れたコミユニケーション能力を持ち,ビジネス・公共政策・学術研究等の現場で活躍するリーダーとなりうる人材の育成を目指しています。

済学の知識とともに,問題の背後を理解するため,歴史学的および地理学的視点も必要とされます。また,経済のグローバル化に伴い,英語によるコミュニケーション能力はますます重要になっています。

以上のことから,本学部では,以下のような能力を備えた学生を受け入れたいと考えています。

- 英語による講義を受講できる双方向の外国語能力

- 経済学を理解するための数学力

- 双方向コミュニケーションのための日本語能力

- 経済現象を幅広い視野と多角的見地から分析できる解析力

- 幅広い一般的知識とそれを深化させうる理解力

法学部

一橋大のリベラルな学風の下で,豊かな人権感覚と社会的公共性に裏打ちされた法学の専門的素養と国際的洞察力を兼ね備える人材を育成することを目標としています。

本学部は,社会問題への関心が高く,論理的思考力,言語能力に優れた意欲的な学生を求めています。

論理的に思考し明晰な言葉で表現する力の鍛錬は,法学部のカリキュラム全体を通じてはかられるところですが,基礎的な能力は入学時にも求められます。論説文の読解や数学的思考の訓練は,論理的思考力・表現力の涵養につながるものと思われます。

社会学部

社会科学ならびに人文科学の専門的・総合的な教授を通じて,現代社会の諸問題を多角的・批判的に分析し豊かな構想力をもって実践的に解決する人材の育成を目指します。

この目的の実現のために社会学部が用意するカリキュラムは,さまざまな学問分野(社会学・社会調査,国際社会学,哲学・思想,言語文化,社会心理学,人類学,地理学,教育学,政治学,スポーツ社会学,社会政策,歴史学,ジェンダー研究,等々)を専門的に,分野横断的に学修できるよう作られています。また,社会学部生活後半の中核となる後期ゼミナールでは,指導教員のもと,少人数の仲間たちとともに対象を見つめ,意見を交わし,材料を分析・考察し,協同的に思考を重ねながら,学修を深化・高度化させていきます。

学生たちのこのような学修を推進するにあたって、社会学部が重視しているのは、「現実・問題を多面的に把握する」ことと「社会が直面する課題に関心をもつ」ことです。このため社会学部は特定の得意科目にとどまらず、自然科学も含めて幅広くさまざまな科目に積極的に取り組もうとする姿勢をもった学生を歓迎します。

一橋大入試の特徴

一橋大の入試の特徴は第一に、2次試験の難易度が高いことが挙げられます。特に、数学については文系大学でありながら、東大・京大と匹敵する難易度だといわれます。それ以外の教科についても、基礎の深い理解、および記述力の高さが求められます。基礎力および記述力については、万全の対策が必要だといえるでしょう。

また、一橋大の入試では大学入学共通テストの配点がいずれの学部も低めです。しかし、大学入学共通テストの得点は第一段階選抜の判定に使用されるため、大学入学共通テストでもしっかり得点できるよう、幅広い対策が必要です。

各科目の試験問題の特徴

一橋大入試の各科目の試験問題の特徴を見ていきましょう。

英語

一橋大の英語は、令和4年度入試では、長文読解、写真に基づいた英作文、リスニングの大問3題構成でした。難問や奇問の類が出題されることはありませんので、まずは、基礎をしっかりと固めることを心がけましょう。

自由英作文や内容説明問題の記述量が多いことも一橋大の英語の特徴です。記述問題の解答は、作成する英文が文法的に正しいことはもちろん、記述された文章の内容が採点官にきちんと伝わるものでなくてはなりません。記述力を高める訓練は、一橋大の英語には欠かせないでしょう。

数学

一橋大の数学は、文系大学でありながら最難関に位置づけられます。数学の難しさにおいては東大や京大に匹敵するといわれています。頻出の分野は整数問題、確率、微分積分、およびベクトルです。このうち整数問題と確率は毎年出題されていますので、確実に対策しておきましょう。

一橋大の数学攻略には、まずは基礎をしっかりと身につけます。教科書の定理などは、単に暗記するのでなく、自分で証明ができる程度まで理解を深めることが必要でしょう。また、一橋大の数学は似通ったテーマの問題が出題される傾向があります。過去問に、最低でも10年分くらいは取り組んでみることで、一橋大の数学の傾向がわかってくるようになるでしょう。

国語

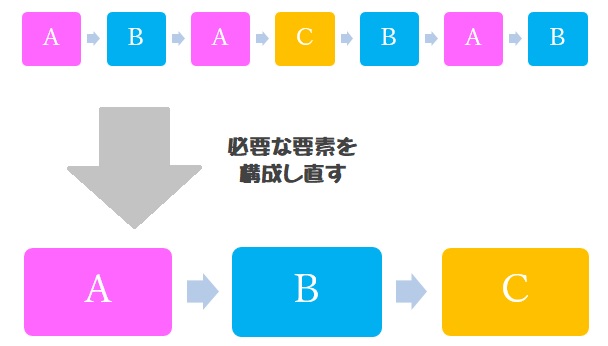

一橋大の国語は、現代文が2問、古文が1問の構成です。出題される文章は、現代文なら1980年以前のもの、古文なら江戸後期から昭和初期にかけてのものなど、比較的古いものが多いのが基本的な傾向ですが、最近の文章が出題されることもあります。幅広い年代の文章を読みこなせるようにしておくことが必要でしょう。

また、一橋大の国語は、10~50字などの少ない字数での記述問題が多いことも特徴です。必要な要素をもれなく、簡潔にまとめなければならないため、高い要約力・表現力が要求されます。記述問題の解答は、先生に添削してもらうなどの対策も必要となるでしょう。

地歴・公民

一橋大の地歴・公民は、ほとんどの問題が記述問題になっているため、対策は万全を期すことが重要です。

また、一橋大の地歴・公民では、世界史と日本史なら歴史を体系的に理解していること、地理なら地理的な思考などが求められる傾向です。年号や名称などを暗記するのではなく、歴史や地理などの基礎を深く理解するための勉強が必要となるでしょう。

一橋大入試の難易度

Benesseの大学受験・進学情報「マナビジョン」のデータでは、一橋大の偏差値は71~76。大学入学共通テストの得点率は83~90%となっています。学部別の偏差値は以下のとおりです。

| 学部 | 偏差値 |

| 法学部 | 72 |

| 経済学部 | 71~76 |

| 商学部 | 71 |

| 社会学部 | 71 |

一橋大試験の概要

受験資格や試験科目と合格要件、入試の合格者最低点、出願者数と合格者数のデータなど、一橋大入試の概要を見ていきましょう。

受験資格について

一橋大の受験資格は、まず大学入学共通テストで指定された教科・科目を受験したうえで、次のいずれかに該当する場合、出願可能となっています。

- 高等学校または中等教育学校を卒業した者、または入学年の3月に卒業見込みの者

- 通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および入学年の3月に修了見込みの者

- 高等学校卒業程度認定試験などにより、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、および入学年の3月31日までにこれに該当する見込みの者

試験科目や合格要件

一橋大一般選抜の試験科目および配点は、以下の表のとおりです。

前期試験

| 試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 | |||

| 商 | 経済 | 法 | 社会 | |||

| 大学入学共通テスト | 国語 | 国 | 50 | 40 | 50 | 20 |

| 地歴・ 公民 | 世B、日B、地理B、 「倫理、政治・経済」から2 | 50 | 40 | 70 | 20 | |

| 数学 | 「数Ⅰ・数A」と、「数Ⅱ・数B」、簿、情報から1、の計2 | 50 | 40 | 50 | 20 | |

| 理科 | 物基、化基、生基、地学基から2、 または物、化、生、地学から1 | 50 | 50 | 50 | 100 | |

| 外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 (英語はリスニング含む) | 50 | 40 | 50 | 20 | |

| 合計 | 5~6教科7~8科目 | 250 | 210 | 270 | 180 | |

| 第2次 | 国語 | 国語総合 | 125 | 110 | 110 | 180 |

| 数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数A(全範囲)・数B(数列、ベクトル) | 250 | 260 | 180 | 130 | |

| 外国語 | 英(コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ) (聞き取り・書き取り試験あり) | 250 | 260 | 280 | 280 | |

| 地歴 | 世B、日B、地理Bから1 | 125 | 160 | 160 | 230 | |

| 合計 | 750 | 790 | 730 | 820 | ||

| 総合計 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||

後期試験

| 試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |

| 経済 | |||

| 大学入学共通テスト | 国語 | 国 | 40 |

| 地歴・ 公民 | 世B、日B、地理B、 「倫理、政治・経済」から1 | 40 | |

| 数学 | 「数Ⅰ・数A」と、「数Ⅱ・数B」、簿、情報から1、の計2 | 40 | |

| 理科 | 物基、化基、生基、地学基から2、 または物、化、生、地学から1 | 40 | |

| 外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 (英語はリスニング含む) | 40 | |

| 合計 | 5教科6~7科目 | 200 | |

| 第2次 | 数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A(全範囲)・数B(数列、ベクトル) (数Ⅲを学習していない受験者のための配慮あり) | 400 |

| 外国語 | 英(コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ) (聞き取り・書き取り試験なし) | 400 | |

| 合計 | 800 | ||

| 総合計 | 1000 | ||

※上記は記事執筆時点での情報です。最新の情報は大学公式サイトならびに募集要項ページにて必ずご確認ください。

出願者数や合格者数のデータ

一橋大一般選抜の出願者数と合格者数、および倍率は次のとおりです。

| 学部 | 募集人数 | 出願者数 | 第二次受験者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 実質倍率 |

| 商 | 225 | 871 | 755 | 269 | 3.4 | 2.8 |

| 経済(前期) | 195 | 474 | 468 | 212 | 2.4 | 2.2 |

| 経済(後期) | 60 | 1,244 | 165 | 70 | 20.7 | 2.4 |

| 法 | 155 | 547 | 462 | 178 | 3.5 | 2.6 |

| 社会 | 220 | 696 | 650 | 229 | 3.2 | 2.8 |

一橋大に合格するための勉強方法

一橋大に合格するためには、どのような方法で勉強すればいいのでしょうか?一橋大に入るためには何をすればいいのか、受験期の過ごし方、独学・予備校で勉強する場合の注意点、および四谷学院のカリキュラムのご案内について見ていきましょう。

一橋大に入るには、何をすればいい?

最難関大の一つである一橋大に入るためには、上記で解説したとおり、基礎をしっかりと固めること、および記述力を高めることが重要です。

基礎については、数学の定理や歴史の年号などをただ暗記するだけでは足りません。一橋大に合格するためには、数学なら定理を自分で証明できるレベル、歴史なら歴史の体系的な理解が要求されます。各教科の基礎についてそのような深い理解に至るためには、先生や友達に協力してもらうことが必要となるでしょう。

わからないことを先生に質問したり、友達とディスカッションしたりすることは、基礎を深く理解するためには有効です。

また、一橋大の入試は、記述形式の問題が多く出題されることも特徴です。記述問題の解答は、限られた字数のなかで必要な要素をもれなく簡潔にまとめ、しかもそれが採点担当者にしっかりと伝わらなければなりません。自分で作成した文章が相手に伝わるものであるかどうかは、自分ではなかなかわかりにくいものです。解答を先生に添削してもらうなどのことは、伝わる文章を作成できるようになるために非常に有効だといえるでしょう。

受験期の過ごし方

一橋大に合格するためには、受験期を有効に過ごすことが大切です。受験期の学習は、学期ごとに目標を設定し、さらにその目標を月ごと、週ごとまで落とし込み、スケジュールをしっかりと管理しながら進めましょう。

まず1学期は、「基礎を固める期間」とするのがよいでしょう。教科書にしっかりと取り組み、定理などは自分で証明してみます。次に、夏休みは「苦手を克服する期間」としましょう。2学期になると、苦手克服のための時間は取ることが難しくなります。

2学期は、「解答力・記述力を高める期間」とします。過去問に取り組み、一橋大の出題傾向を把握することが重要です。

3学期は、いよいよ入試も間近となります。最近数年の過去問に時間を計って本番さながらで取り組み、実戦力を身につけましょう。

学習のスケジュールは、週ごとおよび月ごとに目標への到達度を確認しましょう。スケジュールが遅れているようなら、スケジュールを組み替えることも必要でしょう。

独学で勉強する場合

独学で勉強する場合にまず注意しなければならないことは、スケジュール管理をしっかりとすることです。1人だと、やらなければならないことを後回しにしがちです。スケジュール管理は自分に厳しく行うことが大切です。

また、1人で勉強していると、自分がどの程度のレベルにいるのかがわかりにくいことも注意点です。積極的に模試を受けるなどし、自分のレベルは常に確認しながら勉強を進めましょう。

さらに、基礎を固め記述力を高めるため、学校の先生に質問や添削してもらえるようお願いしてみましょう。

予備校で勉強する場合

予備校で勉強する場合、「予備校に行っている」というだけで安心してしまうことがあります。しかし、予備校の授業を漠然と受けているだけでは、学習効果が上がらないことがありますので注意しましょう。

まず、予備校の授業レベルと自分のレベルが合っているかは確認が必要でしょう。授業レベルと自分のレベルが合っていないと、学習効果が低下することがあるからです。もし合っていない場合には、クラス替えをお願いするなどのことも必要となるでしょう。

また、予備校の授業が大教室でマイクを使って行うような大規模なものである場合、先生への質問が難しくなることもあります。その場合には、授業が終わってから先生のところへ行くなど、質問できる環境を積極的に自分で作ることが必要となるでしょう。

四谷学院のカリキュラムのご案内

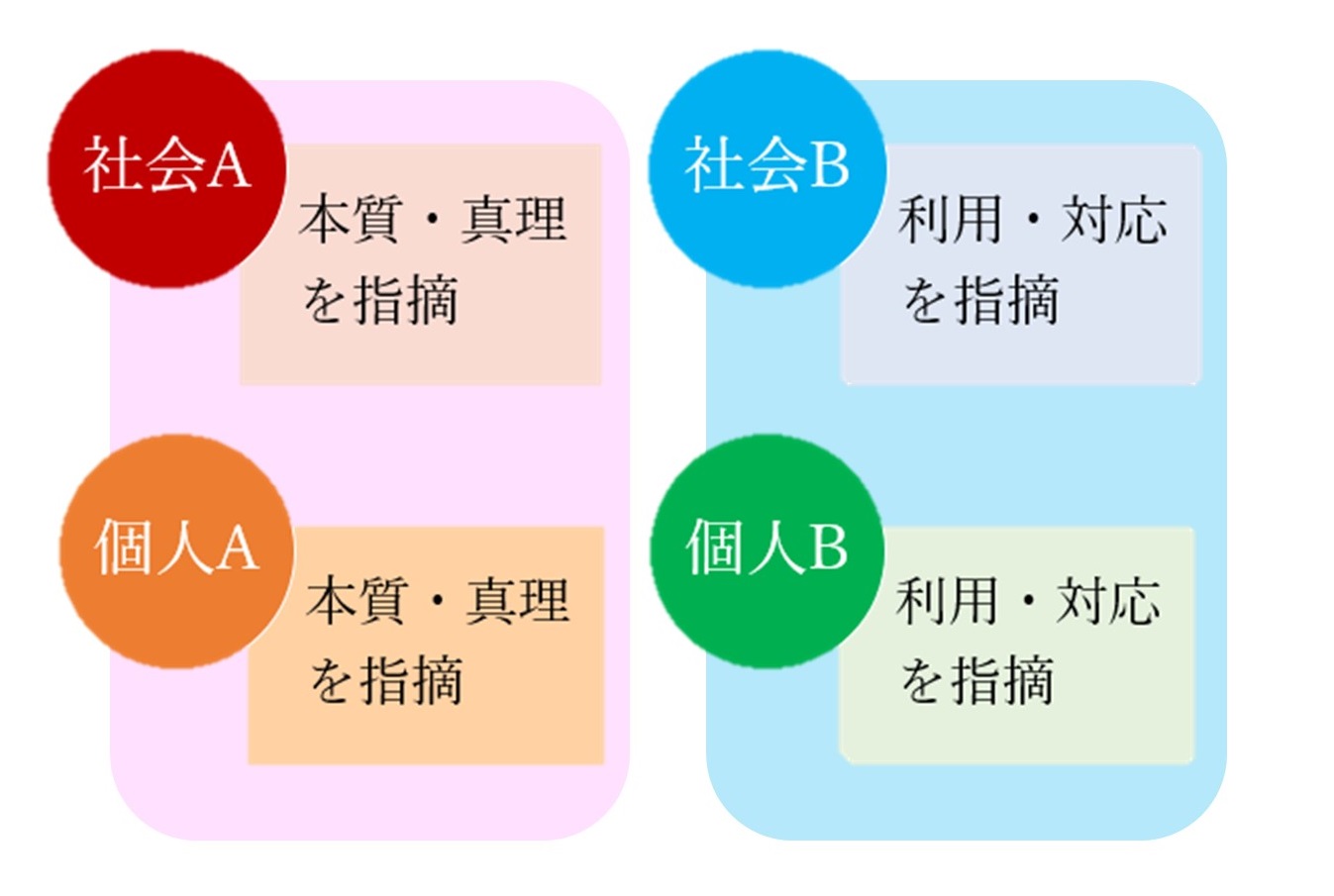

四谷学院のカリキュラム「科目別能力別授業」と「55段階個別指導」のダブル教育は、一橋大に合格できる実力を無理なく身につけることができます。ここでは、ダブル教育についてご案内します。

科目別能力別授業のメリット

科目別能力別授業とは、すべての教科の科目ごとに能力別のクラス分けを行う授業です。一般の予備校では、能力別のクラス分けがされていたとしても「教科別」のことが多いでしょう。しかし、同じ教科でも、例えば国語なら「現代文は得意だけれど古文と漢文は苦手」のように、ジャンルによって得手・不得手がある場合があります。そのようなケースでは、単純な教科別のクラス分けでは能力に合った授業を受けることはできません。

それに対して四谷学院の科目別能力別授業では、得意な現代文は選抜クラスで、苦手な古文・漢文は標準クラスで、などのように、科目ごとに能力別のクラス分けを行います。そのために、すべての科目で能力に合った授業を受けることが可能となり、学習効果は大幅に高まります。

また、四谷学院のクラス授業は、大教室でマイクを使って行うような大規模なものではありません。高校のクラスのようなアットホームな雰囲気なので、講師への質問も気軽に行えます。

55段階個別指導のメリット

55段階個別指導とは、一橋大への合格に必要なレベルまでを55段階に分け、それぞれの段階を個別指導によってクリアしていくものです。スケジュール管理は四谷学院のNaviシステムが行いますので、自分でスケジュールを管理する手間がかかりません。また、毎回の個別指導で小テストが行われますので、自分のレベルを常に確認しながら勉強を進めることができます。

55段階個別指導の小テストでは、テストが終われば講師がその場で採点します。理解が足りないところがあれば講師が指摘し、また個別指導なので質問も遠慮なくできます。それにより、基礎の理解をより深めることができるでしょう。また、記述式の問題については講師がていねいに添削します。それにより、記述力を大幅に高めることが期待できます。

以上のように、四谷学院のカリキュラムでは、科目別能力別授業と55段階個別指導により基礎力と記述力を高め、一橋大に合格するだけの実力を無理なく身につけることが期待できます。四谷学院で勉強し、一橋大に無事合格した先輩たちからの喜びの声も、多数届いています。

一橋大学の科目別入試対策

一橋大学の英語対策:形式変更の大きい一橋英語への対策とは?読解と英作文対策!

一橋大に合格するために対策すべき「日本史」の傾向と対策!大学入試最高難度の問題に挑め!

一橋大学の地理対策!一橋大学に合格するための押さえるべき入試問題「地理」の特徴を解説

まとめ「一橋大受験の難易度や合格に向けての勉強法を解説」

一橋大の入試問題で問われる能力

- 一橋大は社会に対する関心を持ち、数理的・論理的能力をもった学生を求めている。

- 最難関大の一つである一橋大の入試問題は、各教科とも難易度が高い。

- 一橋大に合格するためには基礎の深い理解と高い記述力とが必要。

一橋大試験の概要

- 一橋大の入学試験では大学入学共通テストの配点が低いが、も2段階選抜の可能性があるので、十分対策しておく。

- 一橋大前期入試の実質倍率は2.2~2.8倍、志願倍率は2.4~20.7倍。

一橋大に合格するための勉強方法

- 一橋大に合格するためには基礎をしっかり固めることと記述力を高めることとが必要

- 受験期は学期ごとに目標を立てスケジュールをしっかり管理しながら勉強を進める

- 独学で勉強する場合には学校の先生に協力をお願いすることがおすすめ

- 予備校で勉強する場合には授業レベルと自分のレベルが合っているかを確認する

- 四谷学院のダブル教育は一橋大に合格できる実力を無理なく身につけることができる

- 科目別能力別授業では自分のレベルにぴったりと合ったレベルの授業が受けられる

- 55段階個別指導では講師に添削してもらうことにより記述力が高められる

四谷学院のダブル教育は、一橋大を受験する場合には自信をもっておすすめできます。まずは、資料を請求し、個別相談会に出かけてみてはいかがでしょうか。四谷学院の学習効率の高さとアットホームな雰囲気がきっと感じられると思いますよ。

※本記事でご紹介した情報は2022年5月31日現在のものです。最新の情報は大学公式ホームページにて必ずご確認ください。