「慶應義塾大学の入試の特徴は何なの?」「慶應義塾大学受験の対策はどのようにすればいい?」と、悩んでいる人も多いでしょう。慶應義塾大学の入試は、高難易度の問題が数多く出題されることが特徴です。

慶應に合格するには、弱点のない基礎に裏打ちされた、問題処理能力の高さを身につけることが大切です。

この記事では、慶應義塾大学入試の特徴と、試験の概要、および合格のための勉強方法について解説します。

※本記事に記載されている情報は2022年6月28日現在のものです。最新の情報は大学公式ホームページにて必ずご確認ください。

慶應義塾大学入試の特徴

最初に、慶應義塾大学が求める人物像や慶應入試の特徴、各科目の試験問題の特徴など、慶應義塾大学入試の特徴を見ていきましょう。

慶應義塾大学が求める人物像

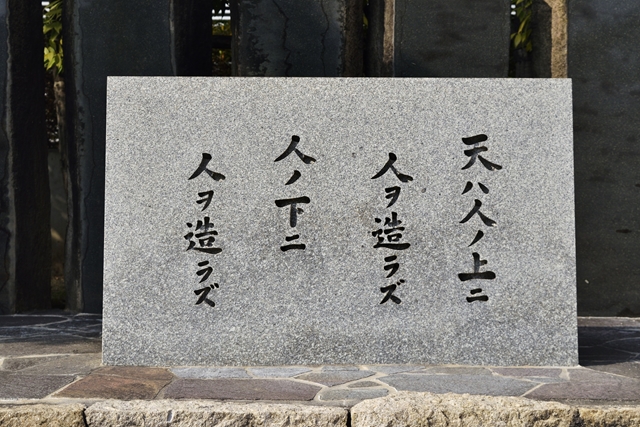

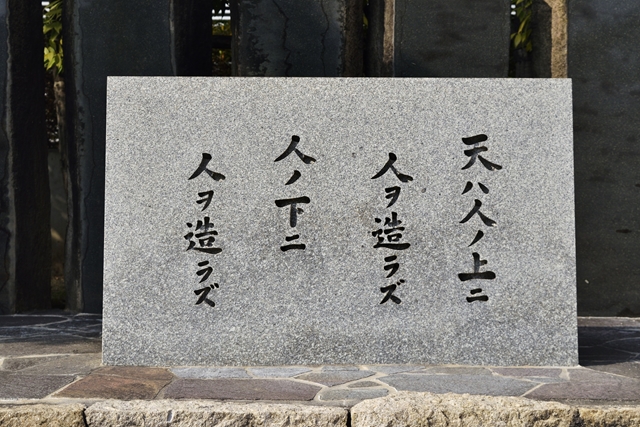

慶應義塾大学大学の理念は、次の6つの言葉に表されています。

- 独立自尊(どくりつじそん) :自他の尊厳を守り、何事も自分の判断・責任のもとに行うこと

- 実学 :実証的に真理を解明し、問題を解決していく科学的な姿勢

- 気品の泉源(せんげん) :人格を備えた社会の先導者となること

- 半学半教 :教員も学生も、半分は教えて半分は学び続ける存在であるという意味

- 自我作古(じがさっこ):新しい分野に挑戦し、困難に耐えて開拓に当たる

- 社中協力 :学生・卒業生・教職員などすべての関係者が協力すること

この理念を前提に、各学部で入学者の受け入れに関する方針(アドミッション・ポリシー)が定められています。詳細は、慶應義塾大学HP 「学部入学案内 - 各学部における3つの方針」で確認できます。受験を考えている方はぜひご一読ください。

慶應義塾大学入試の特徴

慶應義塾大学入試では、難易度の高い問題をスピーディーに解答していく「処理能力の高さ」が要求されます。処理能力を身につけるには、まずは基礎。学校の教科書レベルはもちろんとして、それを超えるレベルの知識をしっかりと定着させましょう。

また、素早く問題を解く能力は、実際に数多くの問題を解いていくことによって身に付けられます。過去問題の演習をくり返すことは有効でしょう。

慶應入試は、試験科目として「国語」がなく、かわりに「小論文」が課されます。出題形式が特殊ですので、入試対策をしっかりしないと得点につながりません。

各科目の試験問題の特徴

慶應義塾大学入試の、各科目の試験問題の特徴は、次のとおりです。

英語

慶應の英語は私大最難関の内容となっており、中途半端な学習では太刀打ちできません。

例えば空所補充問題では、空欄の前後を読んだだけでは正解できないようになっていますので、全体の文脈をきちんと把握することが重要となってきます。

発音や文法の細かい知識から、会話表現の知識、長文読解能力のすべてが問われることになりますので、穴のない英語力が要求されます。長文読解については、多岐にわたる社会問題がテーマとして取り上げられますので、日頃から英字新聞に目を通しておくことが有効です。

特に長文読解は分量が多く、また豊富な語彙が必要とされます。文法も基礎から高度なものまで、確実に身に付けましょう。

試験時間や配点は学部により異なるので、ご確認ください。

数学

慶應の数学は、文系学部は経済学部を除いて大半が空所補充(マークシート)形式です。理系学部でも途中の過程まで記述する問題は数問しかなく、大半が解答のみを答える空所補充形式の問題です。そのため、部分点がもらえないという点に留意すべきです。

全ての学部が独自の出題で、共通問題はありません。

日本史

慶應の日本史は、「難問ばかりが出題される」という印象を持っている人もいるかもしれませんが、実際に合否を分けるのは難問ではなく、教科書レベルの内容をどれだけきちんと習得しているかが勝負の分かれ目である、といっても過言ではありません。したがって、教科書を使用した、徹底した基礎固めを行うことが有効です。教科書を勉強する際には、本文だけでなく、脚注や図表など、細かい部分もきちんと押さえておきましょう。

慶應の日本史で出題される、経済史や文化史などのテーマ史は、独特の出題傾向があります。出題されやすいポイントに絞り、勉強を進めるのがポイントとなるでしょう。

世界史

慶應の世界史は、中世~現代が出題範囲となっていますが、近年では現代史が重視されるようになっています。現代史は、年代の範囲としてはそれほど広くありませんが、その分、正解するためには詳細な知識が要求されます。知識量の差が合否を左右するといわれますので、勉強は教科書だけでなく、用語集などを活用し、幅広く知識を吸収しましょう。

慶應の世界史は、歴史事象の背景を問う問題が出題されるため、重要事項や関連事項の丸暗記をするだけでは足りません。重要事項の内容にまで踏み込んだ理解が必要とされるでしょう。

地理

地理を受験科目として選択できるのは慶應の中では商学部だけです。しかも、出題形式が独特なためしっかり対策しておく必要があるでしょう。

小論文

慶應の小論文は、国語の代わりに導入されていますが、試験時間や配点、出題傾向は学部によって異なっています。

以下に、学部ごとの小論文の傾向と対策をまとめました。

【文学部】

文学部の小論文は、人文系の課題がテーマとなることが多いです。課題文は抽象度がかなり高く、しかも長文。文字数は300~500文字と短めですが、抽象的な概念を破綻なくまとめられる文章作成能力が必要です。難易度の高い小論文を読み慣れることで、読解力を高めておくことが必要でしょう。

【経済学部】

経済学部の小論文は、公共性の高いテーマが選ばれ、実務的な能力が問われる内容が多いです。設問条件が複雑なので、小論文作成の自由度は低く、それゆえに文章の構成力はさほど問われません。生命・自然科学の課題文が出題されたこともありますので、文系・理系を問わず、知識を幅広く吸収しておくことが必要となるでしょう。

【法学部】

法学部の小論文は、提示される課題文の内容が専門的であることが特徴です。古代ギリシャから現代日本まで取り上げられますので、法学・政治学の基礎的な枠組みをしっかりと理解することが必要でしょう。

【商学部】

商学部の小論文は、政治・経済の知識に加え、論理的・数学的思考力が求められ、現代文と数学がミックスしたような内容です。確率・統計やゲーム理論についての課題文も出題されていますので、幅広い教養を身に付けることが必要でしょう。

【総合政策学部・環境情報学部】

総合政策学部・環境情報学部、つまり、慶應SFCを第一志望としている受験生にとって必ず必要なのが、小論文対策。というのも、SFCにおける小論文の配点は全体の50%を占めるためです。繰り返し書くことや添削指導を受けるなど、本格的な対策が必須と言えるでしょう。

慶應義塾大学入試の難易度

Benesseの大学受験・進学情報「マナビジョン」のデータでは、慶應義塾大学の偏差値は65~76です。以下は、学部別の偏差値データです。

| 学部 | 偏差値 |

| 文学部 | 81 |

| 法学部 | 82 |

| 総合政策学部 | 80 |

| 経済学部 | 81~82 |

| 商学部 | 77 |

| 理工学部 | 71 |

| 環境情報学部 | 72 |

| 医学部 | 80 |

| 薬学部 | 70~71 |

| 看護医療学部 | 64 |

慶應義塾大学入学試験の概要

次に、受験資格や試験科目と配点、出願者数と合格者数など、慶應義塾大学の試験の概要を見ていきましょう。

※各種データは、2022年6月28日現在の情報です。

出願資格

慶應入試の出願資格は、次のとおりです。

- 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および入学年の3月に卒業見込みの者

- 高等専門学校の第3学年を修了した者、および入学年の3月に修了見込みの者

- 学校教育法施行規則第150条にある高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、および入学年の3月31日までにこれに該当見込みの者

なお、3番に該当する場合は、詳細な内容を慶應義塾大学の学部入学案内などでご確認ください。

科目と配点

ここでは、慶應義塾大学入試の科目と配点について、一部学部を抜粋して取り上げます。正確な情報は、最新の募集要項を必ずご確認ください。

文学部

| 教科 | 配点 | 科目 |

| 外国語 | 150 | 英語(コミュニケーション英語基礎・コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・コミュニケーション英語III・英語表現I・英語表現II)、ドイツ語、フランス語、中国語のうち1科目選択 |

| 地理歴史 | 100 | 世界史B、日本史Bのうち1科目選択 |

| 小論文 | 100 | 資料を与えて、理解と表現の能力を総合的に問う。 |

経済学部(A方式)

| 教科 | 配点 | 科目 |

| 外国語 | 200 | コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・コミュニケーション英語III・英語表現I・英語表現II |

| 数学 | 150 | 【数学I・数学II・数学A・数学B】 数学IIの「微分・積分の考え」においては一般の多項式を扱うこととする。数学Aからは「場合の数と確率」・「整数の性質」・「図形の性質」を出題範囲とする。 数学Bからは「数列」・「ベクトル」を出題範囲とする。 上記範囲とその応用を出題する。 |

| 小論文 | 70 | 高校生にふさわしい知識、理解力、分析力、構想力、表現力を問う。高等学校の特定の教科とは直接には関わらない。 |

経済学部(B方式)

| 教科 | 配点 | 科目 |

| 外国語 | 200 | コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・コミュニケーション英語III・英語表現I・英語表現II |

| 地理歴史 | 150 | 【世界史B、日本史Bのうち1科目選択】 世界史Bの出題範囲は1500年以降を中心とし、日本史Bの出題範囲は1600年以降を中心とする。2科目とも基礎的理解並びに体系的理解を問う。 |

| 小論文 | 70 | 高校生にふさわしい知識、理解力、分析力、構想力、表現力を問う。高等学校の特定の教科とは直接には関わらない。 |

法学部

| 教科 | 配点 | 科目 |

| 外国語 | 200 | 英語(コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・コミュニケーション英語III・英語表現I・英語表現II) |

| 地理歴史 | 100 | 世界史B、日本史Bのうち1科目選択 |

| 論述力 | 100 | 資料を与えて、理解、構成、発想、表現の能力を問う。 |

商学部(A方式)

| 教科 | 配点 | 科目 |

| 外国語 | 200 | コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・コミュニケーション英語III・英語表現I・英語表現II |

| 地理歴史 | 100 | 世界史B、日本史B、地理Bのうち1科目選択 |

| 数学 | 100 | 【数学I・数学II・数学A・数学B】 数学Aからは「場合の数と確率」・「整数の性質」・「図形の性質」を出題範囲とする。 数学Bからは「数列」・「ベクトル」を出題範囲とする。 |

商学部(B方式)

| 教科 | 配点 | 科目 |

| 外国語 | 200 | コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・コミュニケーション英語III・英語表現I・英語表現II |

| 地理歴史 | 100 | 世界史B、日本史B、地理Bのうち1科目選択 |

| 論文テスト | 100 | 資料を与えて、論理的理解力と表現力を問う。 |

医学部

| 教科 | 配点 | 科目 |

| 理科 | 200 | 物理(物理基礎・物理)、化学(化学基礎・化学)、生物(生物基礎・生物)のうち2科目選択 |

| 数学 | 150 | 【数学I・数学II・数学III・数学A・数学B】 数学Aからは「場合の数と確率」・「整数の性質」・「図形の性質」を出題範囲とする。 数学Bからは「数列」・「ベクトル」を出題範囲とする。 |

| 外国語 | 150 | コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・コミュニケーション英語III・英語表現I・英語表現II |

※第2次試験として、小論文と面接が行われます。

理工学部

| 教科 | 配点 | 科目 |

| 理科 | 200 ※物理・化学各100点 | 物理(物理基礎・物理)、化学(化学基礎・化学) |

| 数学 | 150 | 【数学I・数学II・数学III・数学A・数学B】 数学Aからは「場合の数と確率」・「整数の性質」・「図形の性質」を出題範囲とする。 数学Bからは「数列」・「ベクトル」を出題範囲とする。 |

| 外国語 | 150 | コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・コミュニケーション英語III・英語表現I・英語表現II |

看護医療学部

| 教科 | 配点 | 科目 |

| 外国語 | 300 | コミュニケーション英語基礎・コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・コミュニケーション英語III・英語表現I・英語表現II |

| 数学あるいは 化学あるいは 生物 | 200 | 「数学」あるいは「化学」あるいは「生物」の3つの中から1つを選択(いずれも同一試験時間内実施) 【数学】 数学I・数学II・数学A・数学B 数学Aからは「場合の数と確率」・「整数の性質」・「図形の性質」を出題範囲とする。 数学Bからは「数列」・「ベクトル」を出題範囲とする。 【化学】 化学基礎・化学 【生物】 生物基礎・生物 |

| 小論文 | ― | 高校生にふさわしい知識、理解力、分析力、構想力、表現力を問う。 |

※第2次試験として面接が行われます。小論文は、第1次試験の選考では使用されず、第2次試験の選考で使用されます。

薬学部

| 教科 | 配点 | 科目 |

| 理科 | 150 | 化学(化学基礎・化学) |

| 外国語 | 100 | コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・コミュニケーション英語III・英語表現I・英語表現II |

| 数学 | 100 | 【数学I・数学II・数学A・数学B】 数学Aからは「場合の数と確率」・「整数の性質」・「図形の性質」を出題範囲とする。 数学Bからは「数列」・「ベクトル」を出題範囲とする。 |

出願者数と合格者数

慶應義塾大学入試の、2022年度一般選抜での出願者数と合格者数は、次のとおりです。

| 学部 | 募集人数 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 実質倍率 | |

| 文 | 580 | 4,162 | 3,849 | 1,010 | 7.2 | 3.8 | |

| 経済 | A方式 | 420 | 3,732 | 3,383 | 856 | 8.9 | 4.0 |

| B方式 | 210 | 2,086 | 1,905 | 380 | 9.9 | 5.0 | |

| 法 | 法律学科 | 230 | 1,853 | 1,633 | 330 | 8.1 | 4.9 |

| 政治学科 | 230 | 1,323 | 1,190 | 289 | 5.8 | 4.1 | |

| 商 | A方式 | 480 | 4,023 | 3,716 | 1,434 | 8.4 | 2.6 |

| B方式 | 120 | 2,867 | 2,707 | 316 | 24 | 8.6 | |

| 医 | 66 | 1,388 | 1,179 | 134 | 21 | 8.8 | |

| 理工 | 650 | 7,847 | 7,324 | 2,286 | 12 | 3.2 | |

| 総合政策 | 225 | 3,015 | 2,731 | 436 | 13 | 6.3 | |

| 環境情報 | 225 | 2,742 | 2,450 | 360 | 12 | 6.8 | |

| 看護医療 | 70 | 653 | 601 | 152 | 9.3 | 4.0 | |

| 薬 | 薬学科 | 100 | 1,421 | 1,292 | 279 | 14 | 4.6 |

| 薬科 | 50 | 782 | 726 | 209 | 16 | 3.5 | |

出典:慶應義塾大学 2022年度 一般選抜 統計総括(PDF)

慶應義塾大学合格のための勉強方法

最後に、慶應合格のための勉強方法について見ていきましょう。

慶應合格に必要な能力

慶應合格に必要な能力は、うえでも解説したとおり、難易度の高い問題をスピーディーに解答していくことのできる「処理能力」です。この処理能力は、まずは基礎を徹底的に固めることによって培われます。教科書はもちろんのこと、さらにそれを踏み越えた広範な知識について、きちんと学んでいきましょう。

また、問題にスピーディーに解答していくためには、そのための訓練が必要です。慶應の入試問題は独特の特徴がありますので、過去問題をくり返し解くことで、問題の形式に慣れることは必要です。

慶應入試の大きな特徴といえる小論文では、小手先の受験テクニックが通用しません。普段から、新聞をきちんと読み込んだり、社会問題についての書籍に目を通したりすることも大切だといえるでしょう。

各科目の勉強法を理解する

慶應義塾大学の入試は、問題の難易度が高く、独特の出題傾向があり、しかも学部によって入試内容も大きく異なります。慶應合格のためには出題傾向をしっかり分析して効率よく対策をしていく必要があります。

慶應義塾大学の科目ごと、学部ごとの入試対策について、詳しい記事がありますので、ぜひご覧ください。

⇒ 【大学受験 数学】慶應義塾大学の出題傾向とは?早稲田大学との違いを分析!

⇒ 慶應義塾大学の世界史対策!学部別の世界史攻略法を伝授 最難関私立慶大に合格するには?

⇒ 慶應義塾大学の日本史対策!学部別の日本史攻略法を伝授 最難関私立慶大に合格するには?

⇒ 慶應義塾大学の地理対策!慶應大商学部に合格するためにつかむべき地理入試問題の特徴

⇒ 慶應義塾大学SFC 一般入試の小論文対策!独学で大丈夫?合格するために必要な準備とは?

独学で勉強する場合の注意点

慶應入試に求められるのは、まずは、徹底した基礎固めです。教科書などの勉強自体は、独学でもある程度はできるでしょう。

ただし、慶應の入試に合格するには「弱点のない基礎」が要求されます。自分の弱点は、自分ではなかなかわからないところもあります。常に、厳しく自己評価しながら、勉強を進めていくことが必要でしょう。

また、独学で勉強していると、自分がどのレベルにいるのかがわからなくなりがちです。模試などを積極的に受け、自分の立ち位置を常に確認していきましょう。

一人での勉強は、モチベーションや学習意欲が高まりにくいことも特徴です。適切に息抜きをすることで、勉強が煮詰まらないように心がけましょう。

塾や予備校で勉強する場合の注意点

塾や予備校に入学すると、それだけで安心してしまうこともあります。しかし、塾や予備校に入学したからといって、合格が決まったわけではありませんので、気を付けなければなりません。

塾や予備校は、クラスが志望校別に分けられているのが一般的です。しかし、その場合には、自分のクラスが学力と合っていないこともあります。

レベルが高すぎるクラスで勉強すると、かえって自信を喪失したり、学習意欲が低下したりすることもあります。その場合には、クラス替えを希望することも必要かもしれません。

また、大人数の教室で講師の話を聞くだけでは、学習効果は限定的です。講師に自分の弱点を指摘してもらえる個別指導を受けることは、学習効果を大きく高めるでしょう。

塾や予備校選びのポイント

塾や予備校を選ぶ際には、まず、「クラスが自分の学力に合っていること」を重視しましょう。高すぎるレベルのクラスで学習しても、効率は上がりません。一般の塾や予備校で採用している「志望校別」のクラスではなく、「学力別」のクラス分けをしている塾や予備校がおすすめです。

また、勉強の効率を高めるには、講師と密にコミュニケーションを取ることは欠かせません。講師と個人的にやり取りすることで、自分の弱点を自覚し、それを克服することが効果的にできるからです。塾や予備校は、個別指導を行っているところを選ぶのがおすすめです。

四谷学院のカリキュラムの特徴

四谷学院のカリキュラムは、勉強の効率を最も高める

- 科目別能力別授業

- 55段階個別指導

を採用しています。

科目別能力別授業

うえで解説したとおり、クラスのレベルが自分に合っていないと、勉強効率が上がりません。慶應に合格できるだけの学力を身につけるには、単にレベルの高いクラスで勉強すれば良いのではなく、自分の学力に合った授業を受けることが大切です。

四谷学院は「科目別能力別授業」として、クラスを「科目ごとの学力別」で分けています。

誰にでも、得意科目と不得意科目はあるものです。得意科目は高いレベルのクラスで、不得意科目は、より基礎的なクラスで、それぞれ自分の学力に合った授業を受けられますので、勉強の効率が高まります。

また、四谷学院のクラスは、マイクを使った百人単位の大教室授業ではありません。一般の高校と同じような教室で、講師と生徒が相互にコミュニケーションを取れる授業ですので、講師は生徒の理解度を確認しながら授業を進めていくことができ、生徒はより理解度が高い授業を受けることができます。

55段階個別指導

四谷学院は、55段階個別指導を行っていることが大きな特徴です。基礎レベルから難易度の高いレベルまで、55段階の指導を受けることにより、学力を徐々にステップアップさせていくことができます。

55段階の指導の内容は、慶應に合格するために必要な、基礎をすべて網羅しています。したがって、指導をくり返し受けることで、弱点のない、幅広い基礎知識を身につけることができます。

また、55段階個別指導では、どのような些細な疑問でも講師に遠慮なく質問することができます。それにより、単に知識を暗記するのではなく、より根本的な理解に到達することができます。

テストをくり返し、答案を講師に添削してもらうことで、慶應入試の合格に必要な、高難易度の問題をスピーディーに解答していく解答力も高まります。講師の励ましがありますので、学習意欲を高く保つことも容易になるでしょう。

まとめ

【慶應義塾大学の入試の特徴】

- 慶應義塾大学の教育は、「独立自尊」などの大学の理念に基づいて行われる。

- 慶應義塾大学のアドミッション・ポリシーは、学部ごとに定められている。

- 慶應義塾大学入試は、しっかりとした基礎に基づく処理能力の高さが要求される。

- 各教科とも独特な特徴を持っているので、しっかりとした入試対策が必要。

【慶應義塾大学の入試概要】

- 国語の代わりに小論文があるのが特徴。

- 慶應義塾大学の偏差値は64~82。

- 実質倍率は2022年度一般選抜で2.6~8.8倍、志願倍率は5.8~24倍。

【慶應合格のための勉強方法】

- 処理能力を高めるためには基礎固めが必要。

- 独学で勉強する場合には、自分の弱点を常に自覚することが大切。

- 塾や予備校で勉強する場合は、クラスが自分の学力に合っているか確認が必要。

- 塾や予備校選びのポイントは、学力別のクラスと個別指導。

【四谷学院の強み】

- 科目別能力別授業で学習効率が高まる。

- 55段階個別指導で弱点のない基礎と高い解答力を身に付けることができる。

- 講師やクラスの仲間と励まし合い、学習意欲を高く保つことも可能。

慶應義塾大学に合格したいと思ったら、四谷学院は大きな選択肢の一つです。

四谷学院の、「科目別能力別授業」と「55段階個別指導」により、慶應に合格するために必要な、弱点のない基礎と、スピーディーな解答力を身に付けることができます。

まずは、資料請求あるいは個別相談会にお越しください。

四谷学院の学習効果の高さと楽しさが、きっと実感できますよ。

※本記事でご紹介した情報は2022年6月28日現在のものです。最新の情報は大学公式ホームページにて必ずご確認ください。