電気通信大学の偏差値や難易度、入試科目別の受験対策とおすすめ勉強法を解説

最終更新日:2023/11/17

こんにちは!四谷学院の奥野です。

電気通信大学は、東京都調布市に位置する理工系単科の国立大学です。

1918年に創設された電信協会管理無線電信講習所を起源とし、100年以上の歴史を持ちます。

「日本全国に開かれた大学を創ろう」という建学精神から、学部のある国立大学で唯一、地名の付かない大学名が採用されています。

この記事では、電気通信大学の入試の特徴や難易度、倍率、合格するための効率的な勉強方法を紹介します。

電気通信大学の受験を考えている方、勉強しているのに成績が伸び悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

※本記事に記載されている情報は2023年9月8日現在のものです。最新の情報は大学公式ホームページにて必ずご確認ください。

目次

- 1 電気通信大学はどんな人材(学生)を望んでいるのか

- 2 電気通信大学の学部別偏差値と難易度(レベル)

- 3 電気通信大学と近い偏差値・難易度(レベル)の大学

- 4 電気通信大学入試の特徴

- 5 電気通信大学の入試科目別の出題範囲とその対策

- 6 電気通信大学の入試概要

- 7 入試科目や合格要件

- 8 電気通信大学の受験料と学費目安

- 9 電気通信大学卒業後の進路

- 10 電気通信大学が気になった人はオープンキャンパスや学校説明会へ

- 11 電気通信大学に合格するための勉強方法

- 12 電気通信大学を目指すなら予備校を使って入試対策をしよう

- 13 四谷学院のカリキュラムのご案内

- 14 電気通信大学に合格するには丁寧に解く力が重要!

- 15 失敗しない予備校選びは説明会参加が重要!

電気通信大学はどんな人材(学生)を望んでいるのか

電気通信大学は、情報理工学域のI類(情報系)とⅡ類(融合系)、Ⅲ類(理工系)、先端工学基礎課程(夜間主課程)で構成されています。

材料科学・生命科学・ロボティクス・機械工学・エレクトロニクス・光科学・メディアなど、理工学の幅広い分野を学べます。

さらに、東京の多摩地区に位置する5つの国立大学間での単位互換制度により、約1,000科目もの他大学の科目が受講可能です。

設立年:1918年

学生数:3,308人

所在地:〒182-8585 東京都調布市調布ケ丘一丁目5番地1

https://www.youtube.com/watch?v=x9moAz5x2Ik&t=1s

公式ホームページ:電気通信大学

Instagram:@uec_kouhou/

X(旧Twitter):@uectokyo

YouTubeチャンネル:電気通信大学VideoUEC

電気通信大学の学部別偏差値と難易度(レベル)

Benesseの「マナビジョン」の2023年9月8日時点のデータでは、電気通信大学の入試の偏差値は59~63、大学入学共通テストの得点率は70~77%となっています。

類ごとの偏差値は以下のとおりです。

| 類 | 偏差値 |

| I類(情報系) | 59~63 |

| Ⅱ類(融合系) | 59~63 |

| Ⅲ類(理工系) | 59~63 |

電気通信大学は国立大学のため、おもな選抜方法として、大学入学共通テストと個別学力検査(2次試験)を受ける一般選抜を採用しています。

電気通信大学への合格は容易ではありませんが、個別学力検査の難易度は標準レベルです。

しっかりと学習スケジュールを立ててコツコツと努力をすれば、合格を勝ち取れるでしょう。

電気通信大学と近い偏差値・難易度(レベル)の大学

ここでは、電気通信大学と近い偏差値・難易度(レベル)の大学をいくつか紹介します。

<偏差値63>

- 筑波大学(芸術専門学群)

- 三重大学(人文学部)

- 横浜市立大学(国際教養学部)

- 京都府立大学(公共政策学部)

<偏差値62>

- 埼玉大学(経済学部、教養学部)

- 広島大学(法学部)

- 横浜市立大学(国際商学部)

- 國學院大學(人間開発学部)

<偏差値61>

- 東京学芸大学(教育学部)

- 金沢大学(融合学域、人間社会学域)

- 熊本大学(文学部、法学部)

- 國學院大學(神道文化学部)

<偏差値60>

- 埼玉大学(教育学部)

- 横浜国立大学(教育学部)

- 広島大学(教育学部)

- 獨協大学(外国語学部)

<偏差値59>

- 富山大学(人文学部)

- 広島大学(医学部)

- 東京都立大学(都市環境学部)

- 獨協大学(法学部、経済学部)

電気通信大学入試の特徴

前述のとおり、電気通信大学のおもな選抜方法は、大学入学共通テストと個別学力検査を実施する一般選抜です。

このほかに、特別選抜として学校推薦型選抜や総合型選抜、私費外国人留学生選抜があります。

一般選抜(前期日程・後期日程)

電気通信大学で最も受験者数が多い入試方式です。大学入学共通テストを受けたあとに、大学個別の学力検査として、一般選抜の前期日程・後期日程を受験します。

一般選抜では、個別学力検査の高得点者に上位優先合格者枠が設けられているのが特徴です。

前期日程では募集人数354名のうち45名以内、後期日程では270名のうち30名以内が優先的に合格となります。

したがって、仮に大学入学共通テストの結果が振るわなかったとしても、個別学力検査が高得点の場合は、大学入学共通テストの得点に関係なく上位優先合格者になることが可能です。

上位優先合格者の決定後には、大学入学共通テストと個別学力検査の合計得点で合否判定が行われます。

なお、一般選抜では後期日程に限り、入学志願者が募集人員のおよそ8倍を超えた場合、大学入学共通テストの総得点で二段階選抜が実施されます。

学校推薦型選抜

学校推薦型選抜では、類の教育プログラムごとに募集が行われます。

選抜は、総合問題試験や面接、推薦書をはじめとする提出書類、また該当する分野のコンテスト受賞歴などをもとにして実施されます。

総合型選抜

総合型選抜では選考が二段階で行われ、面接やプレゼンテーションおよび提出書類などにより、総合的に評価されます。なお、募集は類ごとに行われます。

夜間主課程の総合型選抜では、総合問題試験と面接、出願書類をもとにして選抜が実施されます。

私費外国人留学生選抜

私費外国人留学生選抜も、類ごとの募集です。成績に一定の基準を設けるために、TOEICやTOEFLの成績を出願要件としています。

日本留学試験、大学で実施する学力検査や面接、出身校の成績などをもとに、総合的に評価されます。

入試の詳細については、電気通信大学公式ホームページの入試案内や2024年度の入学者選抜要項(PDF)でご確認ください。

電気通信大学の入試科目別の出題範囲とその対策

電気通信大学では、個別学力検査の成績次第で上位優先合格者を目指せます。

そのため入試対策として、個別学力検査の出題傾向をつかむことが重要だといえるでしょう。

難易度や出題数、出やすい分野がパターン化している一方で、大問の内容が毎年少しずつ変更されている科目もあります。

出題傾向を押さえ、全体を基礎から応用まで網羅して学習を進めましょう。

なお、ここで紹介している出題範囲は、一般選抜前期日程における個別学力検査のものです。

英語の対策と勉強法

大問3つで構成されており、試験時間は90分です。毎年、マーク式の長文問題、日本語で要約する長文問題、英作文問題が1問ずつ出されています。

問題の難易度としては、基本的なレベルの知識や文法力などを求められることが多いものの、英作文は高いレベルのものが出題される傾向にあります。

また、カギを握るのは大問2の要約問題です。長文を指定の文字数以内で日本語を使って要約する問題で、大学入試では珍しい問題であることから、過去問などで慣れておきましょう。

英作文問題では、英語を用いて自分の意見を具体的に述べなければなりません。配点が大きいため、十分な英作文対策が必要です。

数学の対策と勉強法

大問4つで、それぞれ複数の小問で構成されています。試験時間は120分ですべて記述式です。

数Ⅲの範囲からの出題が多い傾向にあるので、対策は数Ⅲを中心にするとよいでしょう。

基礎的な問題が出題されるため、落ち着いて回答をすれば十分に実力を発揮できるでしょう。過去問を何度も解いて、もし分からない部分があったらしっかりと復習をすることが大事です。

物理の対策と勉強法

試験時間は物理と化学の2科目で120分、大問は3つですべて記述式です。毎年、計算問題が多数出されるため、時間配分を意識することが大切です。

難易度は標準レベルとされていますが、出題範囲が毎年少しずつ変わるため、教科書の内容をまんべんなく押さえる必要があるでしょう。

化学の対策と勉強法

試験時間は物理と合わせて120分、大問は2つですべて記述式です。基礎的な知識問題や記述問題、計算問題が出されます。

電気通信大学の化学は毎年出題パターンが異なるので、どの分野が出題されても大丈夫なように、幅広く学習しておきましょう。

電気通信大学の入試概要

ここからは、電気通信大学の一般選抜に関する入試概要を解説します。

出願資格について

電気通信大学は、大学入学共通テストで大学指定の教科・科目を受験し、なおかつ、以下の要件に該当する人が出願できます。

- 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および入学年の3月に卒業見込みの者

- 通常の課程による12年の学校教育を修了した者および入学年の3月に修了見込みの者

- 学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者および、入学年の3月31日までにこれに該当する見込みの者

参照:電気通信大学 2024年度 情報理工学域 入学者選抜要項

なお、3つめの要件に該当する場合は、さらに細かい条件があるため、詳細を入学者選抜要項で確認しておきましょう。

入試日と出願の受付期限

電気通信大学では、2024年度の入試に関する選抜要項を2023年7月中旬に配布しています。

一般選抜は、大学入学共通テスト、個別学力検査の順に受験します。

大学入学共通テストの出願受付期間は、9月25日(月)~10月5日(木)です。試験は、2024年1月13日(土)と1月14日(日)に行われます。

そして、個別学力検査の出願受付期間は1月22日(月)~2月2日(金)です。前期日程の試験は2月25日(日)、後期日程の試験は3月12日(火)に行われます。

入試科目や合格要件

続いて、電気通信大学の試験科目や配点を見てみましょう。

ここでは、2024年度の大学入学共通テストの試験科目と、一般選抜前期日程での個別学力検査の範囲を取り上げます。

なお、以下のデータはすべて2023年9月8日現在のものです。

大学入学共通テストの試験科目

大学入学共通テストでは、以下の5教科7科目を受験します。大学入学共通テストの点数はどの教科も1/2倍され、450点満点となります。

| 教科 | 科目名等 | 配点 |

| 国語 | 「国語」 | 100 |

| 地理歴史

公民 |

「世界史B」「日本史B」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理,政治・経済」から1科目選択(※1) | 50 |

| 数学 | 「数学I・数学A」「数学Ⅱ・数学B」 | 100 |

| 理科 | 「物理」「化学」「生物」「地学」から2科目選択 | 100 |

| 外国語 | 「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目選択(※2) | 100 |

※1:2科目受験した場合は、第1解答科目の得点を用いる

※2:「英語」では、リーディングとリスニングを利用する

個別学力検査の試験科目

個別学力検査の前期日程の試験科目と配点は、以下のようになっています。

| 教科 | 科目名等 | 配点 |

| 数学 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B | 200 |

| 理科 | 物理基礎・物理 | 150 |

| 化学基礎・化学 | ||

| 英語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 100 |

参照:電気通信大学 2024年度 情報理工学域 入学者選抜要項

出願者数や合格者数のデータ

電気通信大学の出願者数や合格者数は、以下のとおりです。なお、ここで取り上げているのは、2023年度における一般選抜前期日程の結果です。

| 類 | 定員 | 出願者数 | 合格者数 | 受験倍率 |

| I類(情報系) | 121 | 496 | 128 | 3.7 |

| Ⅱ類(融合系) | 114 | 382 | 122 | 3.0 |

| Ⅲ類(理工系) | 114 | 272 | 120 | 2.2 |

参照:電気通信大学 2023年度 情報理工学域 入学者選抜状況

電気通信大学の受験料と学費目安

電気通信大学の一般選抜の受験料は、17,000円です。

一般選抜はインターネット出願となり、インターネット出願登録サイトで選択した方法で支払います。

支払方法は、クレジットカードやコンビニエンスストア、インターネットバンキング、ペイジーから選択が可能です。

また、合格後には以下のような費用がかかります。

| 区分 | 学部 | ||

| 昼間 | 夜間主 | ||

| 入学料 | 282,000円 | 141,000円 | |

| 授業料 | 前期 | 267,900円 | 133,950円 |

| 後期 | 267,900円 | 133,950円 | |

| 計 | 817,800円 | 408,900円 | |

参照:電気通信大学 入学料・授業料一覧

なお、授業料は前期(4月)と後期(10月)に分けて納入します。

電気通信大学卒業後の進路

電気通信大学の卒業後の進路を見ると、情報理工学域の卒業生のうち、70%近くが大学院へ進学し、そのうちの90%が電気通信大学の大学院へと進学しています。

また、大学院ではより専門的な知識を身に付けるために、博士後期課程へと進学する卒業生も存在します。

電気通信大学が気になった人はオープンキャンパスや学校説明会へ

電気通信大学に興味を持った方は、オープンキャンパスや学校説明会へ参加することをおすすめします。

電気通信大学では、毎年夏と秋の2回、オープンキャンパスを開催しています。

これらに参加すると、学校の雰囲気やカリキュラム、学生生活について知ることが可能です。

教員や学生への質問を通じて自身の疑問や悩みを解決できれば、入学に向けて自信をつけられるでしょう。

オープンキャンパスや学校説明会に関する情報はこちらをご確認ください。

電気通信大学に合格するための勉強方法

ここからは、電気通信大学に合格するための勉強方法を紹介します。

電気通信大学に入るにはどのような対策をすればいい?

電気通信大学は「総合コミュニケーション科学」を推進する、独自性のある大学といえます。国立大学で難易度は低くありませんが、入学者選抜要項に記載されている入学時に求められる学習水準を理解し、基礎からしっかりと学習を進めるのがポイントです。

出題傾向はパターンがおおむね決まっているので、過去問を活用して傾向をつかむとよいでしょう。入試問題は基礎から標準レベルのものが多いとされているため、正確に解答することが大切です。

1つのケアレスミスが合否に関わることもあるので、しっかりと演習を積んでおきましょう。

受験期の過ごし方と勉強のコツ

無計画に机に向かっていては、効率的な勉強はできないでしょう。長いようで短い高校3年生の1年間を有意義に過ごすには、スケジュールを立てることが大切です。

- 春(4~5月):基礎を徹底して身に付ける期間です。繰り返し学習が有効な単語や公式などは、この時期から取り組むとよいでしょう。また、苦手分野の洗い出しもしておきましょう。

- 夏(6~8月):苦手分野の克服に充てる期間です。夏休みに集中して学習に取り組み、苦手分野の問題を難なく解けるようにしましょう。1日単位や週単位で取り組む課題の量を決めるなど、短期的なスケジュールを立てるのもおすすめです。

- 秋(9~11月):大学入学共通テストの対策を始める時期です。個別学力検査の対策もかねて演習を積み、基礎の内容に漏れがないかを確認しつつ、応用力も磨いていきましょう。

- 冬(12月~):過去問演習に取り組み、個別学力検査対策を進めましょう。過去問を何度も解いて慣れておけば、落ち着いて本番を迎えられます。本番と同じ時間配分で問題を解き、最後の仕上げをします。

電気通信大学を目指すなら予備校を使って入試対策をしよう

ょう。そのため、予備校に通うことは有効な手段ですが、予備校に通っていれば問題ないというわけでもありません。予備校では集団授業が一般的で、受講人数が多く、講師の授業をただ聞いて終わるだけでは、なかなか成績が上がらないことがあるためです。

また、苦手分野が多いと取り残されてしまいがちな点も、集団授業のデメリットといえます。授業で理解できなかった部分は、自分で講師に聞きに行くなどの積極性がないと、思うような効果は得られないでしょう。

四谷学院のカリキュラムのご案内

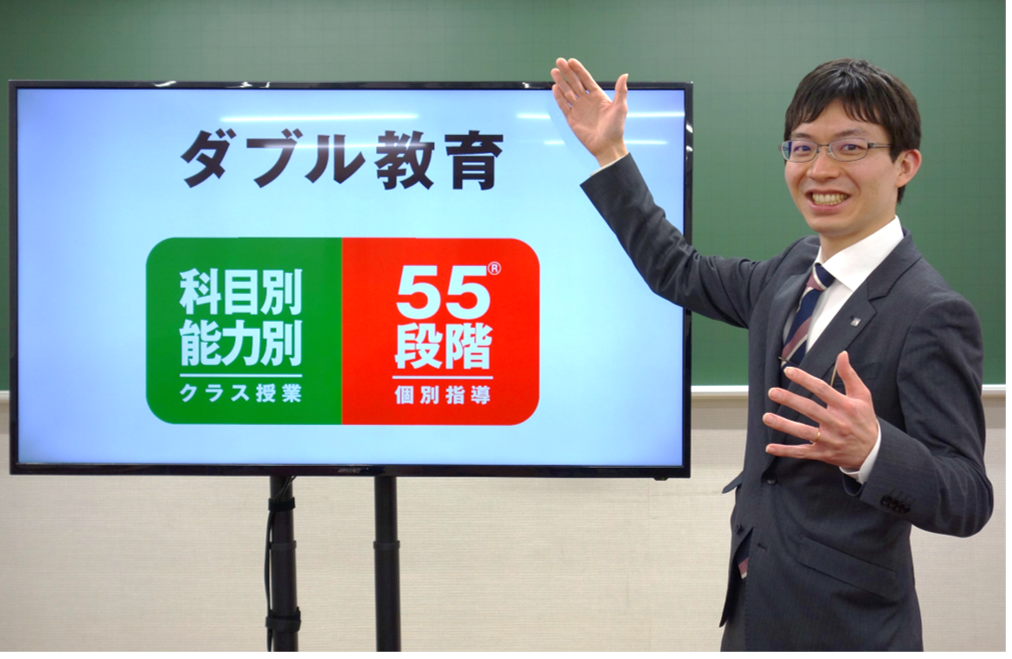

予備校の集団授業に起こりがちな問題を解決したいなら、四谷学院の「ダブル教育」がおすすめです。ダブル教育の2つのポイントをチェックしてみましょう。

科目別能力別授業

多くの予備校では、志望校またはテストの結果をもとにクラス分けをします。そのため、苦手科目の授業についていけなかったり、得意科目の授業が物足りなかったりする、自分の学力との不一致が科目ごとに生じてしまうという場合があります。

四谷学院の科目別能力別授業は、科目と能力の2つでクラス分けするのが特徴です。つまり、科目ごとに自分に合ったレベルの授業が受けられます。そのため、無理・無駄なく理解が進み、理解力の向上を目指せるのです。

55段階個別指導

科目別能力別授業で得た理解を、解答力につなげるのが55段階個別指導です。

55段階個別指導では、過去の入試問題を徹底分析して作られた55テストを通して、理解に穴があるところ、考え方が不完全なところ、表現が不適切なところを個別指導します。

中学レベルから東大レベルまでの55段階を、解答力が身に付いているか確認しながらステップアップしていくことで、解答力を磨きます。

電気通信大学に合格するには丁寧に解く力が重要!

【電気通信大学の入試概要】

- 「総合コミュニケーション科学」を推進する、独自性のある大学

- 難易度は基礎~標準レベル

【電気通信大学の入試データまとめ】

- 一般選抜前期日程で、2023年度の受験倍率は2.2~3.7倍。類によって差がある

【勉強方法まとめ】

- 基本的な知識を問われる問題が多いものの、珍しい形式の出題もある。過去問の分析は必須

- 計算問題などは特に時間配分を意識して演習を行う

電気通信大学は、「総合コミュニケーション科学」という独自の概念を提唱し、その創出を担う人材を育成する国立大学です。

入試では標準レベルの問題が多いものの、容易ではありません。基礎を徹底したうえで、いかにミスを少なくして問題を解くかが重要になります。

そこでおすすめなのが、四谷学院の「ダブル教育」です。自分の学習レベルに合った授業で、効率的な成績向上が望めます。気になる方はぜひお気軽にお問い合わせください。

※本記事で紹介した情報は2023年9月8日現在のものです。最新の情報は大学公式ホームページにて必ずご確認ください。

失敗しない予備校選びは説明会参加が重要!

予備校選びは、大学受験の合否に大きな影響を与えます。インターネットやパンフレット、口コミで得られる情報だけでは限りがあるため、実際に説明会に参加して、自分に合った予備校を選びましょう。

以下の記事では、予備校の説明会について詳しく解説しています。説明会に参加する際の疑問や不安を解消するためにも、ぜひご一読ください。

大学受験合格ブログ編集部

このブログは、大学受験予備校の四谷学院の「受験コンサルタントチーム」「講師チーム」「受験指導部チーム」が担当しています。 大学受験合格ブログでは、勉強方法や学習アドバイスから、保護者の方に向けた「受験生サポート」の仕方まで幅広く、皆様のお悩みに役立つ情報を発信しています。

こんな記事も読まれています

前の記事 » 東京都品川区で塾を探している方へ|総合偏差値10以上アップして大学受験に成功した先輩にインタビュー!大学受験予備校四谷学院

次の記事 » 東京都立大学の偏差値や難易度、入試科目別の受験対策とおすすめ勉強法を解説

▶受験指導部チーム

▶受験指導部チーム